中國古代瓷器花瓶類型

發行時間: 2023-12-24 12:23:23- 1.尖底花瓶

- 2. 川平

- 3. 葫蘆花瓶

- 4.多邊形花瓶

- 5. 盤口瓶

- 6. 淨化花瓶

- 7. 玉壺春瓶

- 8.梅花瓶

- 9. 關兒花瓶

- 10.仙紋花瓶:

- 11. 多管花瓶

- 12. 洗口花瓶

- 13. 琮式花瓶

- 14.大蒜花瓶

- 15. 瓜邊花瓶

- 16.花口花瓶

- 17. 避難花瓶

- 18. 盤口燒瓶

- 19. 鼓槌花瓶

- 20. 豐收花瓶

- 21. 帶底座的花瓶

- 22. 扁腹葫蘆花瓶(帶絲帶)

- 23.天球花瓶:

- 24.方形日本角花瓶

- 25.壁掛花瓶:

- 26. 可移動環形花瓶

- 27.膽汁型花瓶

- 28.六角花瓶

- 29. 橄欖花瓶

- 30. 荸薺扁瓶

- 31. 錘子花瓶

- 32. 紙槌花瓶

- 33. 菊花瓣花瓶

- 34. 柳葉花瓶

- 35. 觀音花瓶

- 36. 燈籠花瓶

- 37. 西藏草瓶

- 38. 花瓶鑑賞

- 39. 交泰花瓶

- 40. 轉心花瓶

- 41. 雙花瓶

現代的瓶型很多都是由古代瓶型轉化而來的。了解古代花瓶的種類,可以更理解現存花瓶種類的起源。

自古以來,花瓶在中國瓷器中就佔有重要地位。早期花瓶主要作為飲酒器皿,後來逐漸演變為儲物器皿和觀賞器皿。下面我就來跟大家介紹一下各種花瓶的種類。引言的文字內容多取材自網友文章。附圖是我選的。附圖大部分來自博物館收藏。如果有任何錯誤,請糾正我。

1.尖底花瓶

新石器時代陶器,仰韶文化半坡類型的代表性器物之一,汲水器,紅陶,手工製作。器形小直口,細頸,長圓腹,尖底,溜肩或削腹。有對稱的雙紮帶用於穿繩。器物表面繩紋較多,燒結程度較好,質地堅實。打水時,由於重力的作用,花瓶口會自然向下移動。當水快滿時,瓶身會自動翻轉,瓶口向上。仰韶文化廟底溝類器物與馬家窯文化遺址發現的尖底瓶略有不同。廟底溝式瓶,尖底,雙唇,小口。身軀修長瘦削,肩腹不束。馬家窯文化尖矮瓶,搭檔口,直頸,折肩,腹部有雙紋。它們是由細泥和橙黃色陶器製成的。器面為淺紅陶胎,繪黑色渦紋。裝潢充滿動感,做工精細。 。

古代有許多尖底或錐底的瓶、盆、甕。除了上述的尖底花瓶取水方便之外,我覺得這些器皿也有利於加熱。例如,這種形狀可以方便地插入燃燒後的灰燼。中間。這也是這些器物的下部大多沒有任何紋飾的原因。在一定時期內,這種現象甚至成為一種風格,在宋代以前的古代陶瓷中較為常見。

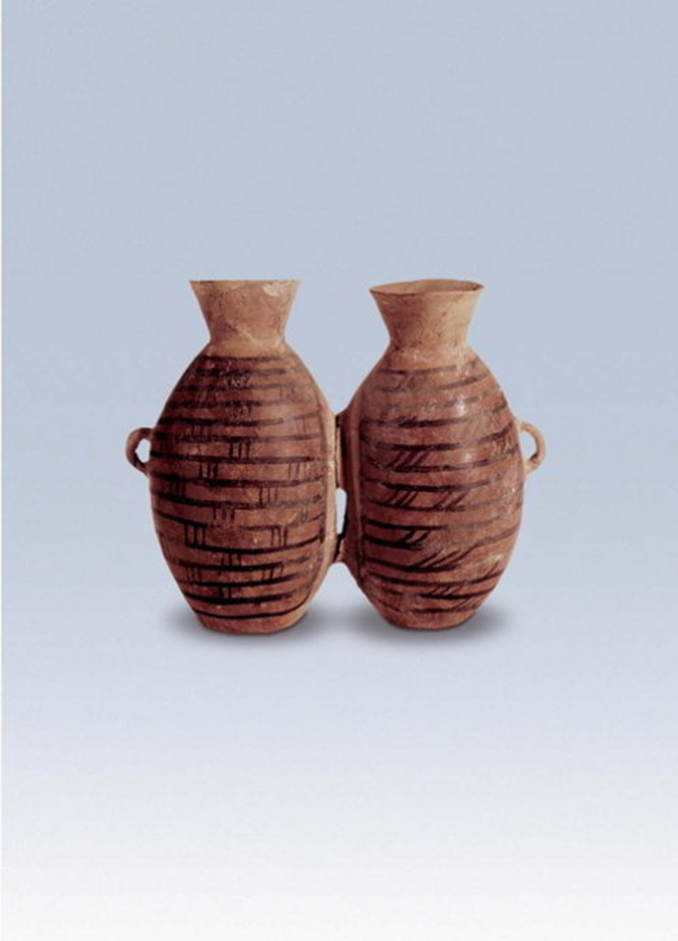

2. 川平

隋唐時期流行的一種器形,即單口、雙腹並列相連的重簷形器。碑上題有「磚坪」二字。目前僅發現兩件,分別收藏於天津美術館及中國歷史博物館。隋大業四年(608年)西安郊外李景訓墓出土。這類花瓶的造型主要適用於特殊場合,例如祭祀等,它本質上是一種藝術行為。

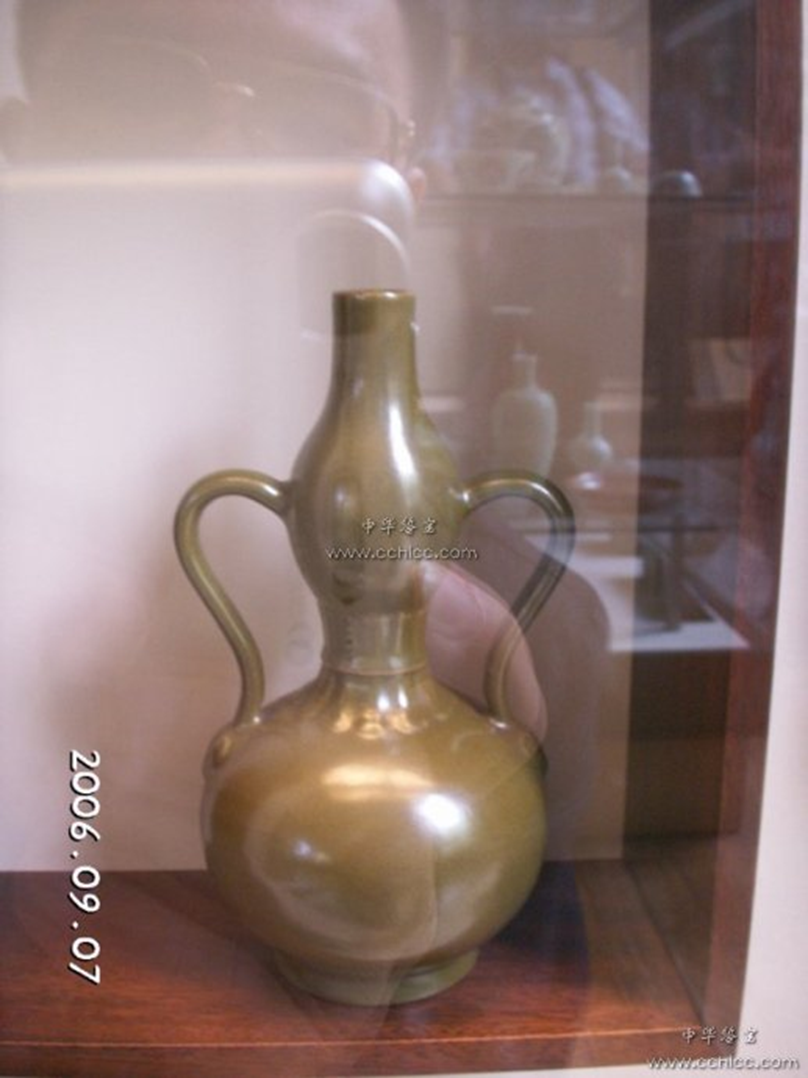

3. 葫蘆花瓶

形似葫蘆的花瓶。自唐代以來,因與「福祿」諧音,深受百姓喜愛,成為一種傳統的器物形制。明嘉靖年間,因皇帝崇尚黃老之道,此器尤為盛行,並發生諸多變化。其造型除具有傳統的器形外,還具有上圓下圓的造型,寓意天圓地方之意。至清康熙時已成為外銷瓷器品種之一。器形較明代高大,出現三節、四節葫蘆瓶。雍正以後,又創製單孔葫蘆瓶,以後單孔葫蘆瓶有了許多變化。其中,瓶口斂,足臥,飾對稱如意瑤帶、雙耳者,演變為「如意尊」。

4.多邊形花瓶

唐至五代流行的器形,由三國、兩晉時期的古倉罐演變而來。造型為多塔體,上小下大弧形階梯。每個層都裝飾有多個垂直或對角線的圓錐形角。在吳語中,「角」和「谷」的發音相近,所以「多角」也有「多粒」的意思。江浙江民間則以它為「五穀豐登」的吉祥寓意。

倉式器形製繁多,生產窯口以越窯居多。古時江南一帶盛行鬼神崇拜。

5. 盤口瓶

花瓶類型之一。因瓶口形似淺盤而得名。流行於唐宋時期。造型優美,但製作困難。

6. 淨化花瓶

佛教僧侶「十八般武藝」之一。旅行時可以隨身攜帶,用來儲水或淨化雙手。他發源於佛教國度印度,後來隨佛教傳至中國、日本、朝鮮及東南亞諸島。梵文發音為“團雅加”、“浴池”、“鈞池”,漢語譯為“花瓶”或“浴瓶”。唐、宋、遼時期,瓷質純花瓶十分流行。瓶形似長筒形瓶,中段頸部外突如盤,長圓腹,圈足,短流,肩部揚起,多呈瑞獸頭形。元明以後,多稱「郡治」。器身多呈扁圓形,頸短,內盛液肥厚。進入清朝以後,此器形制被皇家所壟斷。演變為直頸、豐肩、收腹、高圈足,外展如蓋,無流紋。成為清廷賜給西藏高級僧侶的供草之物,供佛用。因此改名為「藏草壺」。

壺的形制雖然出現得早,但僅限於壺的概念和功能出現得相對較晚。尤其是手持茶壺,是在明代才開始流行。

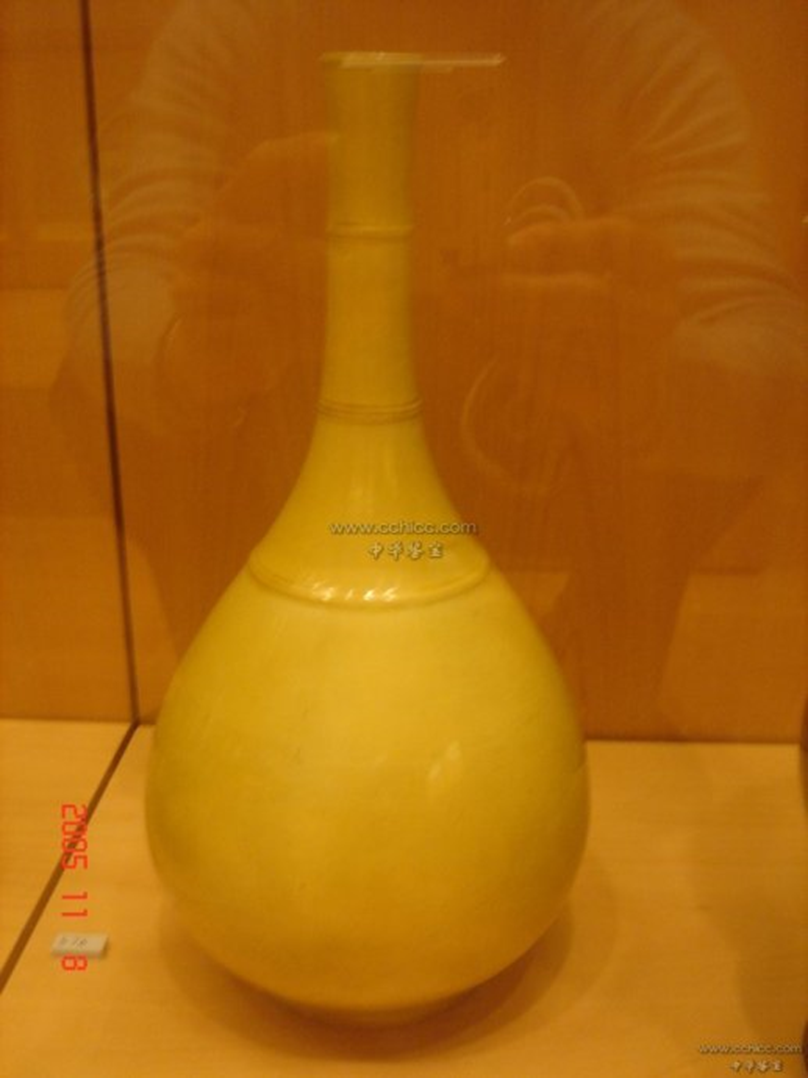

7. 玉壺春瓶

北宋時期製作的一種花瓶。撇口,細頸,垂腹,圈足。因宋代詩句「玉壺先春」而得名。宋代主要在北方窯場燒製。元代以後,其形制傳遍南北各窯,器身出現八角形及雕飾。明清時期,器形普遍較宋元時期短而厚,成為一直延續至清末的傳統器形。

8.梅花瓶

北宋時期創造的一種花瓶。因其口小,僅能容梅枝而得名。又稱「晶瓶」。器形為小口、短頸、豐肩、窄腹、瓶身修長。磁州窯器上有黑體書寫的「淨酒」、「醉故鄉酒海」等銘文,顯示其為酒器;但遼墓壁畫中卻記載著它們是用來插花的,說明它們也是一種陳設品。宋瓷普遍呈蘑菇口,器身修長秀麗。元代器型平口,短頸,上細下粗,造型雄偉。明代以後,口沿較多,器形也隨著各朝代審美情趣的變化而略有變化。

9. 關兒花瓶

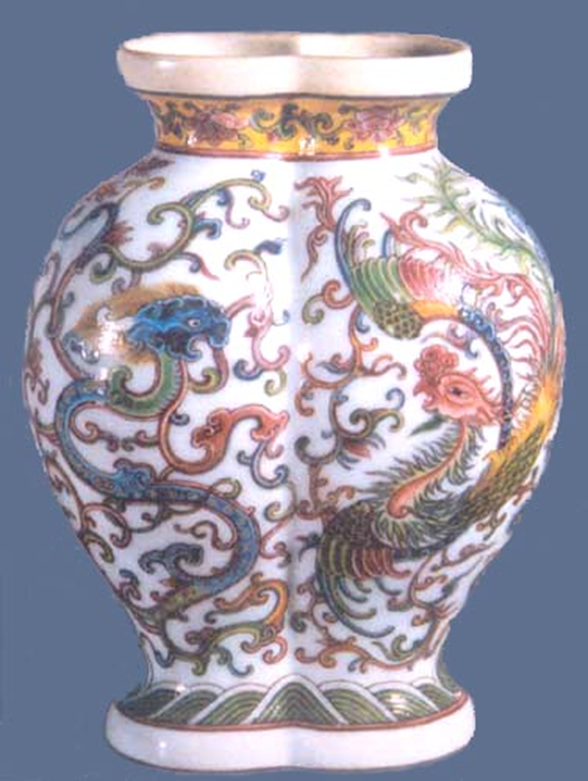

宋代流行的一種花瓶風格。此器造型仿漢代壺式,口徑較長,扁腹,圈足,頸部兩側對稱設有豎管狀耳。哥窯、官窯、龍泉窯等窯均有燒造,清代亦有仿製品。

10.仙紋花瓶:

又稱七賢瓶,花瓶型之一。因瓶身周圍有凸起的弦紋而得名。宋代定窯、官窯、哥窯、龍泉窯等均有燒造。

11. 多管花瓶

又稱角罐、暗器。宋代流行的一種瓶子(罐)。因瓶肩部四周分佈有直立的多角形或圓管而得名。瓶為直口,蓋為花鈕形。瓶身有圓管式、多階塔式。有五管的,也有六管的。這些管子是空心的,大多數都沒有與花瓶相連。龍泉窯燒製數量較多,磁州窯也有燒製。北方磁州窯製品,瓶身較粗,六筒較短較粗,肩部挺拔。冥界的武器好奇怪。

12. 洗口花瓶

花瓶類型之一,因瓶口形似淺洗而得名。盛行於宋代,以龍泉窯燒造數量最多。南北各窯燒造的洗口瓶,概括起來可分為兩種:一是直頸、折肩、筒腹、淺圈足的洗口瓶;另一件是長頸扁圓形漱口瓶。腹部,圈足。這種花瓶可能是由油燈演變而來的。

13. 琮式花瓶

模仿新石器時代玉琮造型的花瓶。圓口,短頸,長方筒形身,圈足。口與足大小相似。有些器皿四面飾有凸起的橫紋。最早的琮式瓷瓶見於南宋官窯、龍泉窯。明代石灣窯常在此類器物上施月白釉。清代以後,身上的橫紋演變為八卦紋,故後期又稱「八卦」。花瓶」。下面的花瓶顯然是早期的產品。

14.大蒜花瓶

花瓶類型之一。它模仿秦漢時期陶器的造型。因瓶口形似蒜頭而得名。瓷蒜瓶始創於宋代,盛行於明朝。清代基本形制為蒜頭口、長頸、圓腹、圈足。明清時期,瓶腹部常有變化,蒜口大小不一。

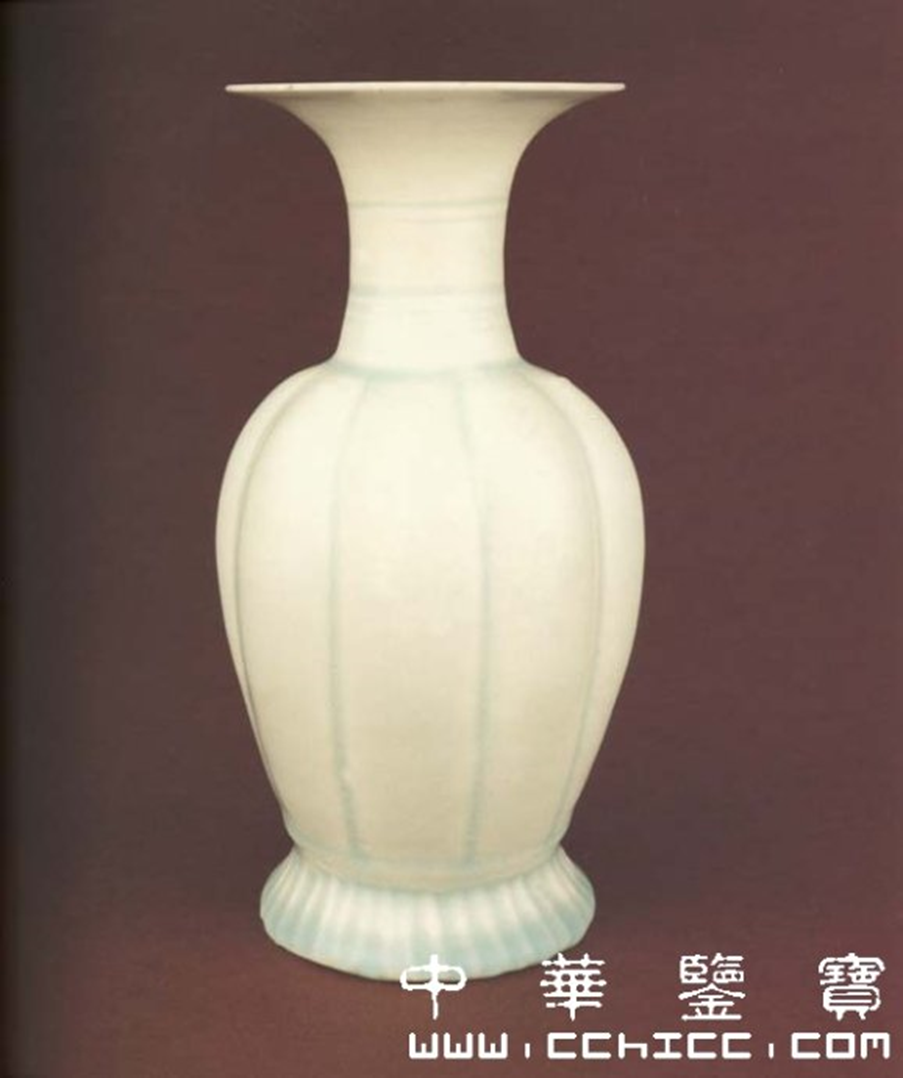

15. 瓜邊花瓶

花瓶類型之一。流行於宋遼時期。其特徵是瓶腹均勻分佈有縱向凸凹弧線,將瓶身分割成瓜棱形。其造型為撇口、直頸、長圓瓜腹、圈足,形似花瓣。景德鎮的瓷器品種最多,品質最精美。

16.花口花瓶

花瓶樣式之一。因瓶口形似一朵盛開的花朵而得名。流行於宋金時期,唐代已有燒製。現藏於北京故宮博物院。瓶口呈蓮瓣形,細頸,溜肩,球形腹,圈足,口部有一人面形耳,耳與肩相連。宋代,景德鎮、磁州、耀州等窯均有生產花口瓶。基本形制為花口、細頸、圓腹、溜足。北方窯宋金花口瓶的差別在於足的變化。宋代瓶足較短,金代瓶足高已近與頸部齊平。

17. 避難花瓶

俗稱靈魂瓶、冥器。在江南地區宋、元、明代墓葬中較為常見。瓶身細長,頸部堆飾日月雲紋、龍虎龜蛇鳥雞犬鹿馬人物等,蓋鈕為直立飛鳥形。也有人根據瓶上的主要紋飾,稱之為龍虎瓶、日月瓶。與宋代相比,元代改製瓶瓶身高大,紋飾繁複。從出土的避難瓶情況來看,大多為成對使用。少數瓶頸有「東倉」、「西庫」等銘文,瓶內裝有炭化穀物,說明這些避難瓶是作為穀倉使用,用於埋葬死者。也有人認為它是亡靈的避難所,故稱之為避難花瓶。這種花瓶其實可以和上面出現的多邊形花瓶歸為同一類。

18. 盤口燒瓶

是遼代的典型器皿之一。此器淺口,細長頸,溜肩,收腹,外撇足。有的器底有「官」字。同種器物,肩腹有穿耳紋飾,稱為「盤口穿耳背壺」;肩膀有湧泉的器物,稱為「盤口壺」。裝飾方法有素黑陶、壓延、施白釉、黑釉、褐釉、黃釉、綠釉等釉彩或刻紋。一種改良漱口水瓶。

19. 鼓槌花瓶

又稱鼓槌壇,遼金時期典型的陶瓷器皿之一。口沿外卷,肩部細長,腹部修長,形似雞腿,故名。粗的又叫「象腿瓶」。多以深褐釉或茶葉末釉裝飾。大多自肩部至底部飾有凸凹弦紋。少數肩部刻有「乾隆二年天」、「乾隆三年二十月」等楷書漢字或契丹文。有的腹部刻有契丹人像。在北部地區遼金墓葬中常有出土。遼代壁畫中,有契丹人背負細長鼓槌祭壇的場景,說明此類器物多為遊牧民族使用。這種花瓶是由古代的尖底花瓶發展而來的。

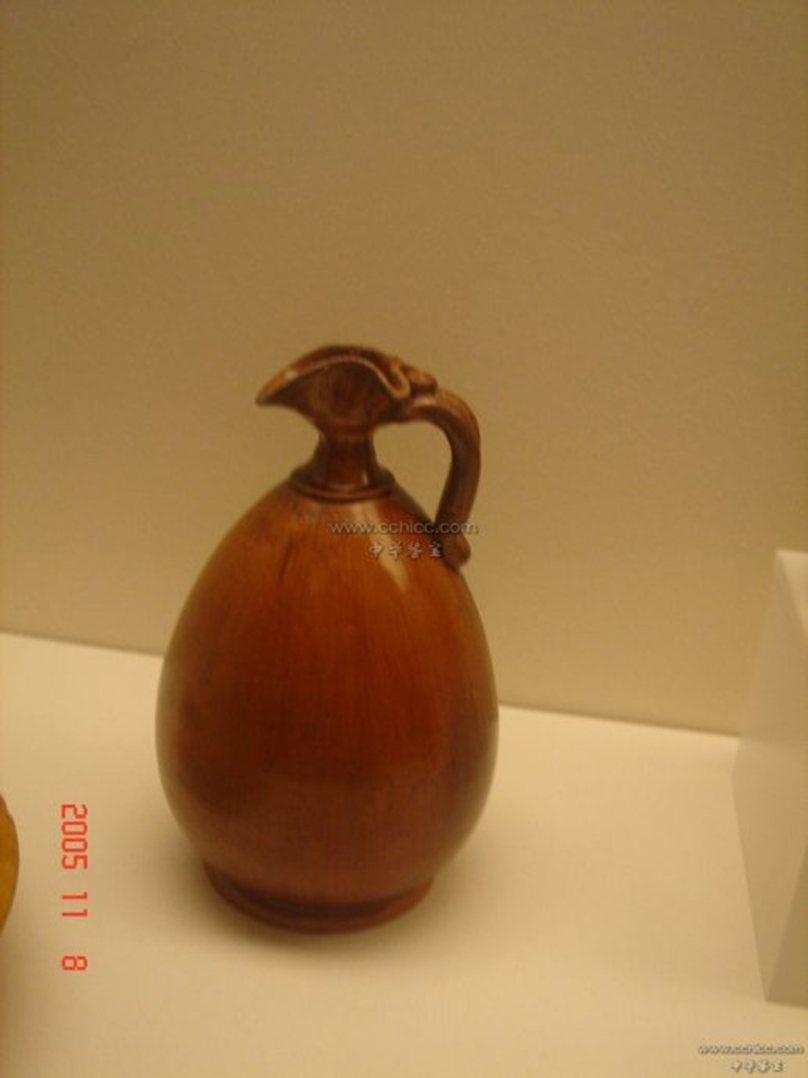

20. 豐收花瓶

遼代花瓶樣式之一。它是受中亞金銀器影響而形成的獨特造型。鳳首雙眼圓睜,曲喙含珠,頭頂有蓮葉狀花口為冠,頸部修長,飾以繁多弦紋,肩部豐腴,腹部修長,平底或外撇圈足。器身或素面,或雕花,或飾花紋。這種瓶式觀念應該起源於唐代。

21. 帶底座的花瓶

瓶型之一,因瓶身與底座連為一體而得名。流行於元代。廣東省博物館藏豎福釉上彩瓶,盤口,細頸,垂腹,鼎式足,六方鏤空足。 1972年北京元大都遺址出土的鈞窯雙座瓶,花瓣狀口,細長頸,豐肩,內斂腹,瓶底鏤空。堪稱雙座瓶中的精品。

22. 扁腹葫蘆花瓶(帶絲帶)

一種花瓶。此器形似扁平葫蘆,頸部有對稱雙繫帶。因瓶腹圓如滿月,故又稱「抱月瓶」或「寶月瓶」。陶瓷花瓶的造型受到西亞文化的影響。此式瓶始見於明洪武官窯,盛行於永樂、宣德兩朝。直到明朝末年才再次出現。清代康熙、雍正、乾隆三朝官窯均有仿製或略加改動,改稱為「馬掛瓶」。是皇親國戚騎馬出遊時攜帶的器物。

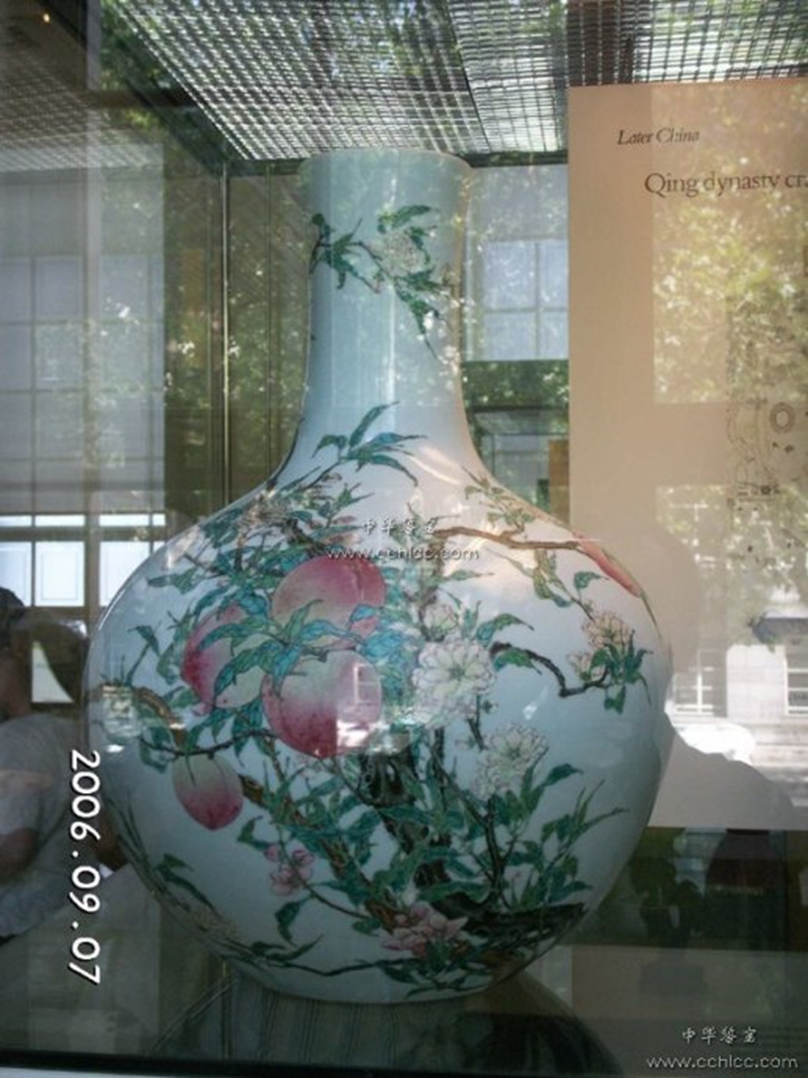

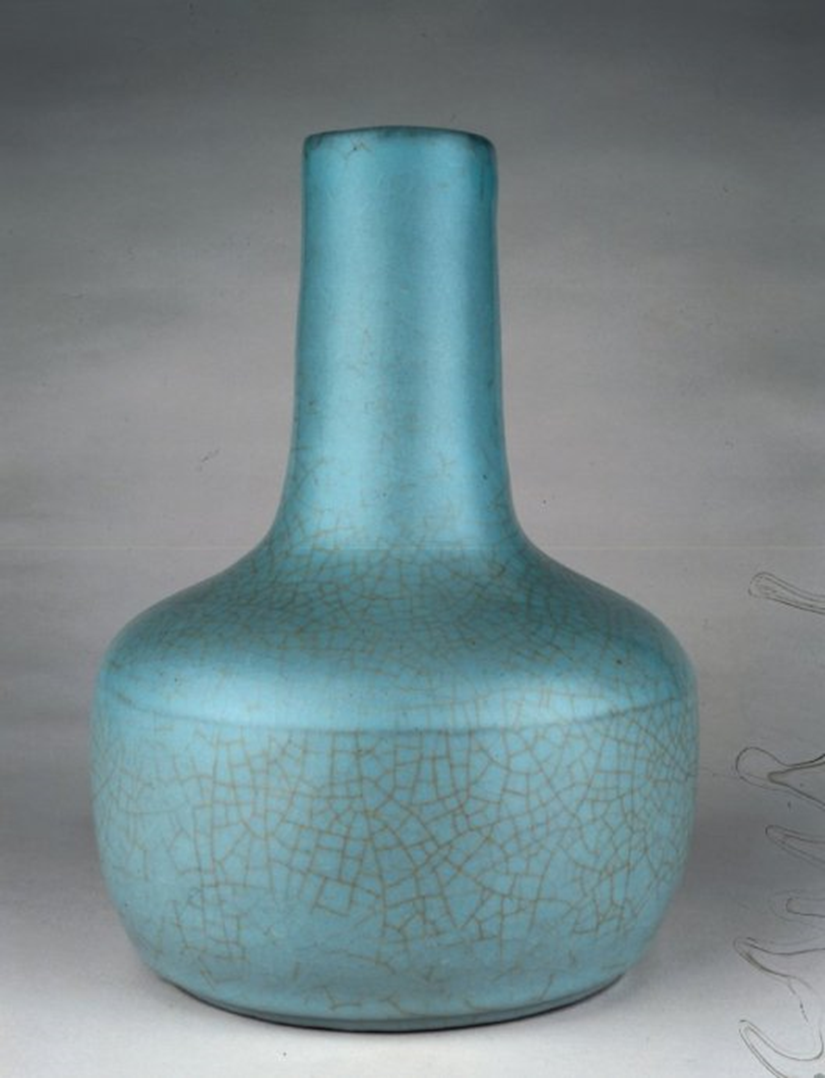

23.天球花瓶:

這是花瓶的樣式之一,是一種受西亞文化影響的器皿形狀。口微寬,直頸,腹圓潤,平底。最早出現於明代永樂年間。宣德器比永樂器稍為廣泛。明代以後,其他朝代均未再出現。清康熙年間,仿古之風盛行,天球瓶多為仿明初制。雍正、乾隆年特別盛行,多署有該朝年號。

24.方形日本角花瓶

瓶式之一,為明宣德年間景德鎮禦窯廠所創造的磨坊形瓶。器形為唇口,口沿略跋,直頸,兩側塑有獸耳,方腹各直角斜削45度,呈八面錘形,圈足外撇。清雍正禦窯廠仿製品較宣德窯製品胎體較大,有雍正官窯款。乾隆仿品足較短,獸耳較小。明末清初,仿品已不多見,有的仿品幾乎與真品無異。

25.壁掛花瓶:

專為掛在牆壁或掛在轎內的花瓶類型。又稱「掛花瓶」或「車花瓶」。始見於明宣德年間。這些花瓶整體都是半剖的,背面平坦且有穿孔,可以用繩子懸掛。先是被掛在鳥籠裡。萬曆時期有了很大的發展,出現了蓮花、葫蘆、瓜邊、膽式等多種造型。清代多產於乾隆官窯,器型規則,工藝精湛,品種豐富,多有御用銘文詩句。

26. 可移動環形花瓶

瓶型之一,因瓶耳上有可活動的環而得名。裝飾活門環是明嘉靖年間以來流行的款式。嘉靖時期的活圈形制為唇緣外翻,束頸,腹長垂,足較高外翻,平底,頸部貼雙獸耳,有活圈。此款花瓶為清康熙至民國時期燒造。

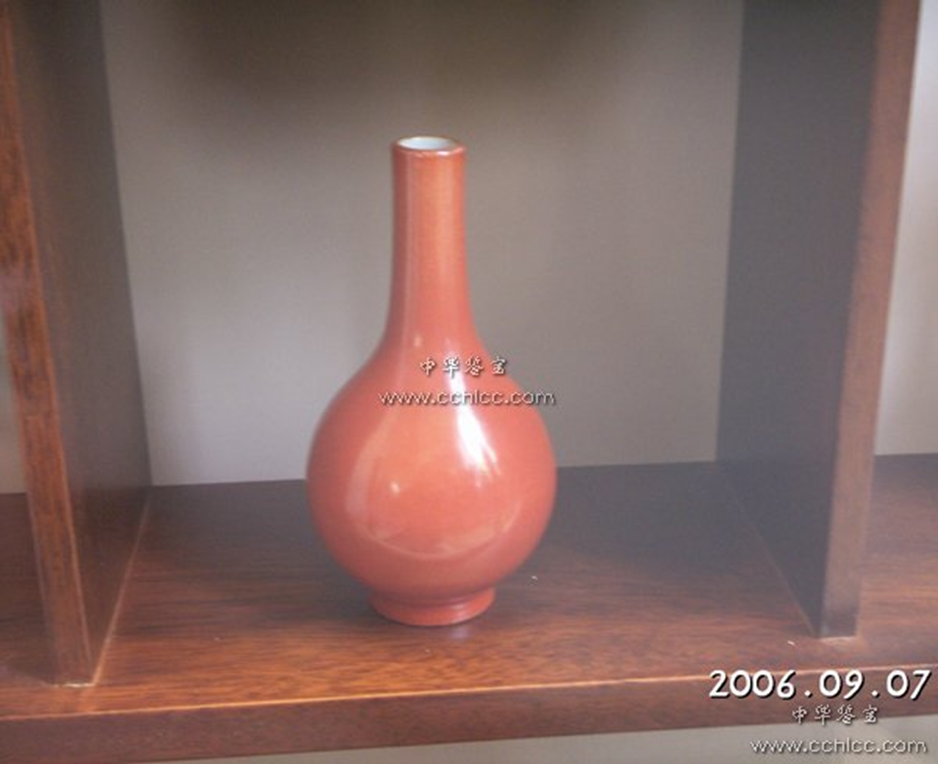

27.膽汁型花瓶

一種花瓶。長頸、溜肩、垂腹,形似懸掛的動物膽囊。其形狀與錐形瓶相似,但頸部較短且較粗。始見於明萬歷朝,盛行於清代。

28.六角花瓶

又稱六邊花瓶。明朝中晚期流行的瓶式之一,因瓶身呈六角柱狀而得名。

29. 橄欖花瓶

鼓腹,內斂口足,平底或圈足,形似橄欖。有素身、瓜邊兩種。是清代流行的器物形製。始創於順治朝,雍正、乾隆年間最為盛行。

30. 荸薺扁瓶

清代流行的花瓶樣式。直頸較粗,有彎口、直口之分。該器腹部平圓,形狀像菱角,圈足。始創於清康熙年間,多為直頸。晚清同治、光緒年間,此式在官窯中盛行,但均以粗短漸細頸、菱形扁圓腹、圈足為特徵。形狀不變,幾乎沒有變化。

31. 錘子花瓶

它是花瓶的一種,因古時洗衣時所用的木槌而得名。大部分於清康熙年間被人民焚毀。錘紋花瓶分為圓形、方形、軟形花瓶。圓槌又稱硬槌,形製圓口,短直頸,圓折肩,長筒形腹,底部有平切兩層台。器皿形狀大小不一,大的可達70厘米,小的不足10厘米。方槌瓶又稱為方形花瓶。器形為撇口、短頸、平肩、微折、長方形。

腹部上稍寬下窄,方形寬足,凹底施釉。軟槌瓶,具體指雍正初期燒造的一種器物。與硬槌相比,造型不如後者挺拔。器口 Open,束頸,溜肩,腹部直,微收錐形。清光緒至民國時期,對手槌的仿製品較多。但仿品胎體較厚,口沿較薄且不規則。

32. 紙槌花瓶

花瓶樣式之一,因形狀像紙槌而得名。清康熙時期多見。造型為小口、細頸、豐肩、圓腹。宋代汝窯中有很多。

33. 菊花瓣花瓶

瓶式之一,細口,長頸,溜肩,縮腹,圈足,下腹部一週浮雕菊花瓣。為清康熙朝獨特器形之一。

34. 柳葉花瓶

瓶式,清康熙官窯獨特器形之一。口闊,頸細,腹狹細長,足臥足。器形蜿蜒曲折,秀雅秀麗,形狀像垂柳,或似亭亭玉立的美人,故又稱「美人肩」。

35. 觀音花瓶

又稱“觀音尊”,是清康熙至乾隆時期流行的花瓶款式之一。康熙朝,景德鎮窯燒造的花瓶種類多。有時很難區分花瓶和雕像。一般來說,凡是嘴大肚子大的器物都叫花瓶。觀音瓶的特色是寬口、短頸、豐肩、肩部內捲、脛部外撇、淺圈足、瓶身修長、線條流暢。

36. 燈籠花瓶

花瓶樣式之一。因其形狀像長方形的燈籠而得名。流行於清雍正、乾隆時期,器形直口、短頸、豐肩、筒腹、圈足。

37. 西藏草瓶

又稱甘露瓶,是花瓶型之一。清廷專門為西藏僧侶製作了供佛插草的器皿,故稱藏草瓶。此器為雍正年間燒造。乾隆時期產品圓唇,直頸,凸弦紋,豐肩,下腹漸收,脛、足外翻。此瓶無款識,一般認定為乾隆製品。

38. 花瓶鑑賞

瓶式之一,為清雍正朝之新創。此式延續至清末宣統朝,成為官窯的傳統器形。該瓶撇口,長頸,圓腹,圈足。多以青花纏枝蓮紋裝飾。它與「廉」諧音,是皇帝賞賜大臣的專用品,意在使臣「政清廉」。同治以後,又增設粉彩、單色釉加金等品種,改名為「玉堂春瓶」。

39. 交泰花瓶

清代流行的花瓶樣式。器腹中段雕如意頭形,紋飾有鉤紋或倒「T」形、直「T」形。瓶身上下兩部分紋飾之間,以鉤扣相接。可動而不可離,謂之「天地合一」。這是御窯廠督陶唐英和負責陶藝工作的老葛先生專門為清乾隆皇帝製作的。一個享受的絕佳工具。

40. 轉心花瓶

瓶類之一,流行於清乾隆時期。器物的形狀有大、小之分。瓶身由內瓶、外瓶、底座組成,分別燒製而成。內瓶上部為外露瓶口,瓶身呈圓柱形,上繪有紋飾,瓶底有一凹碗。一般外瓶是空心的,形狀像燈籠。內外花瓶組裝完成後,放置在花瓶架上。底座上的立軸嵌在軸碗內。當你握住花瓶口並轉動它時,內部花瓶也會隨之旋轉。瓶上的紋飾形似走馬燈,透過瓶身外側的鏤空處可清晰可見。清末民國時期,出現仿製清乾隆時期的製品。

41. 雙花瓶

清代盛行的一種瓶型,因兩瓶相連而得名。通常兩隻花瓶的腹部是黏在一起的,或是從口到底是相連的。市面上出現的仿品中,有楷書「大明萬曆年制」款的。

事實上,中國歷代瓷器瓶的款式多達數千種,而且每種瓶又有多種變型。整體來說,早期的瓷瓶造型比較怪異,這與當時的生活習慣有關。後期,特別是清第三代,瓶的造型非常繁多,且比較規整。這是因為現代科學引進了幾何美學,所以比例比較小。錯落有致,但有時卻讓人感覺缺乏新意,有些刻板,沒有古人那種天馬行空的創意。

最近的貼文

- 陶瓷炊具和鑄鐵炊具:您應該選擇哪一個?

2026-01-19

- 2026年陶瓷釉面技術及優勢

2026-01-19

- 零售商批發優質陶瓷產品的益處

2025-12-17

- 可以用風乾黏土製作煙灰缸嗎

2025-12-17

- 陶瓷材料在節能建築中的影響

2025-12-04

- 陶瓷炊具的七大健康益處

2025-12-04

- 如何清潔陶瓷花盆並延長其使用壽命?

2025-11-17

- 2025年15款最佳陶瓷節慶禮物推薦:貼心、優雅、飽含心意

2025-11-17