古代中国の磁器の花瓶型

発行時刻: 2023-12-24 12:23:23- 1. 尖底花瓶

- 2. 伝平

- 3. ひょうたんの花瓶

- 4. 多角形の花瓶

- 5. 鍋口花瓶

- 6. 浄化用花瓶

- 7. 玉胡春花瓶

- 8. 梅の花瓶

- 9. グアネル花瓶

- 10. 仙文花瓶:

- 11. マルチチューブ花瓶

- 12. 洗口花瓶

- 13. コング型の花瓶

- 14. ニンニクの花瓶

- 15. メロンの縁の花瓶

- 16. 花口花瓶

- 17. 避難所の花瓶

- 18. パンコウフラスコ

- 19. ドラムスティックの花瓶

- 20. 鳳凰花瓶

- 21. 台座付き花瓶

- 22. リボン付き平たいひょうたん花瓶

- 23. 天球花瓶:

- 24. 角型花瓶

- 25. 壁掛け花瓶:

- 26. 可動式リング花瓶

- 27. 胆汁型の花瓶

- 28. 六角形の花瓶

- 29. オリーブの花瓶

- 30. クワイの平花瓶

- 31. ハンマー花瓶

- 32. 紙槌の花瓶

- 33. 菊の花びらの花瓶

- 34. 柳の葉の花瓶

- 35. 観音花瓶

- 36. ランタン花瓶

- 37. チベットの草花瓶

- 38. 花瓶の鑑賞

- 39. 焦台花瓶

- 40. ターンセンター花瓶

- 41. 二重花瓶

現代の花瓶の多くは古代の花瓶から派生したものです。古代の花瓶を理解することで、現在の花瓶の起源をより深く理解することができます。

古代から中国磁器において、花瓶は重要な役割を果たしてきました。初期には主に酒器として用いられ、後に貯蔵容器や装飾品として用いられるようになりました。ここでは様々な種類の花瓶についてご紹介します。紹介文の内容は主にネットユーザーの投稿に基づいています。掲載されている写真は私が選んだものです。掲載されている写真のほとんどは美術館のコレクションから引用しています。誤りがあればご指摘ください。

1. 尖底花瓶

新石器時代の陶器、仰韶文化の半坡型の最も代表的な遺物の一つ、水汲み器、赤い陶器、手作り。器の形は、小さなまっすぐな口、細い首、長く丸い腹、尖った底、肩または腹です。ロープを通すための対称的な二重の結び目があります。器の表面には多くのロープの模様があり、焼結度が高く、しっかりとした質感があります。水を引くと、重力の影響で花瓶の口は自然に下に移動します。水がほぼ満たされると、花瓶の本体は自動的に口を上にして逆さまになります。仰韶文化のミャオディゴウ型と馬家窯文化の遺跡で発見された尖底花瓶は少し異なります。ミャオディゴウ型の尖底花瓶は、二重の唇と小さな口を持っています。体は細長く、肩と腹部は結ばれていません。馬家窯文化の尖頭低壷は、豪華な口、まっすぐな首、折り畳まれた肩、そして腹部の二重線が特徴です。上質な土と橙黄色の陶器で作られ、器面には淡い赤色の陶器が塗られ、黒色の渦巻き模様が描かれています。装飾は躍動感に満ち、精緻な細工が施されています。

古代には、底が尖っていたり円錐形をしていたりする花瓶、盃、壺などが多くありました。前述のように、底が尖った花瓶は水を汲むのに便利だっただけでなく、加熱にも適していたと思います。例えば、この形状は燃焼後の灰を中央に容易に入れることができます。また、これらの器具の下部にはほとんど装飾が施されていないのも、このためです。この現象は、一時期、宋代以前の古代陶磁器に見られる様式にまで発展しました。

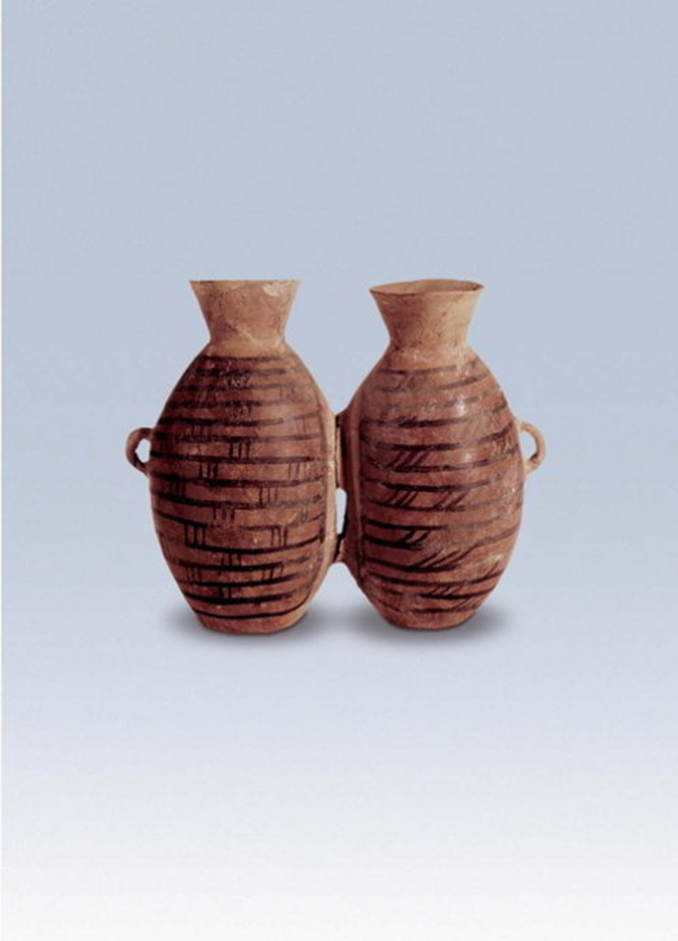

2. 伝平

隋唐代に流行した器形。口が一つで腹が二つ並んだ二重の器で、「璽平」の銘が刻まれている。現在、天津美術館と中国歴史博物館に所蔵されているのは2点のみである。隋代大業四年(608年)、西安郊外の李景勲の墓から出土した。この形の壺は、主に祭祀などの特別な機会に用いられ、芸術的な意味合いを持つ。

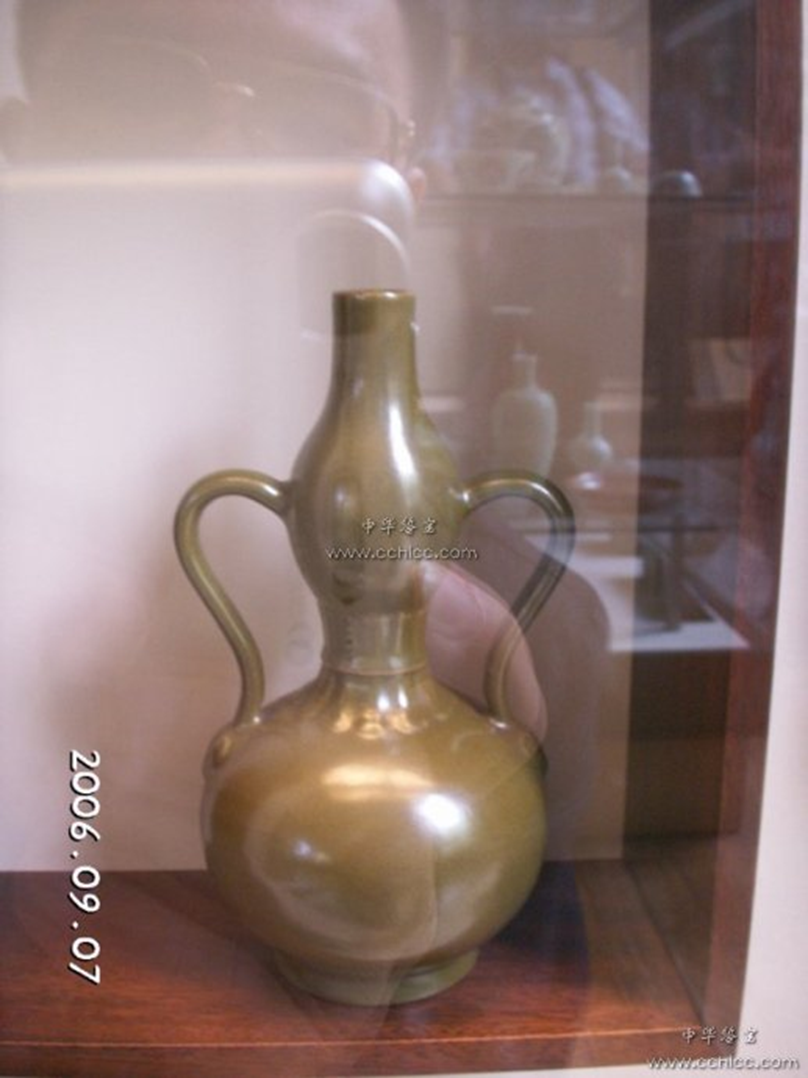

3. ひょうたんの花瓶

瓢箪形の花瓶。唐代から「芙蓉」という同音異義語で人々に愛され、伝統的な器形となった。明代の嘉靖年間、皇帝が黄老の教えを重んじたため、この器は特に人気を博し、多くの変遷を経た。伝統的な器形に加え、上円底の形をしており、これは丸い天と丸い地を象徴している。清代の康熙帝の時代には、輸出用磁器の一つとなった。器形は明代よりも高く、三節や四節の瓢箪花瓶が登場した。雍正帝以降、一孔瓢箪花瓶が作られ、その後様々な変化を遂げた。その中で、花瓶の口が抑えられ、足が横たわり、左右対称の如意リボンや耳で飾られたものが「如意尊」へと進化しました。

4. 多角形の花瓶

唐代から五代にかけて流行した形状で、三国時代と晋時代の古代の蔵甕から発展したものです。塔状の構造で、上下に小さな弧状の段があり、各段は複数の垂直または斜めの円錐角で装飾されています。呉語では「jiao」と「gu」の発音が近いため、「duojiao」は「多穀」の意味も持ちます。江蘇省と浙江省の人々は、これを「穀物が豊か」という吉兆と解釈しています。

納屋型の器物の形状は多様で、生産窯の多くは越窯です。古代、長江以南では鬼神や神々が崇拝されていました。

5. 鍋口花瓶

花瓶の一種。口が浅い皿のように見えることからこの名が付けられた。唐代と宋代に流行した。形は美しいが、作るのが難しかった。

6. 浄化用花瓶

僧侶の「十八物」の一つ。旅の際、水を蓄えたり、手を清めたりするために携帯します。仏教国インドを起源とし、後に仏教とともに中国、日本、韓国、東南アジア諸島に広まりました。サンスクリット語の発音は「トゥアンヤジア」「ジュンチ」「ジュンチ」、中国語訳は「花瓶」または「沐浴瓶」です。磁器製の純花瓶は、唐、宋、遼の時代に流行しました。花瓶は細長い筒状の花瓶のような形で、首の中央部分は円盤状に突き出ており、胴は長く丸く、足は円形で、短い水路は肩を反らせ、多くは吉兆の動物の頭の形をしています。元代以降、明代には「君子」と呼ばれることが多くなりました。器体は主に扁平で、首は短く、中身はふっくらとしています。清朝に入ると、この器の形は王室の専有物となり、まっすぐな首、ふっくらとした肩、引き締まった腹、そして蓋のように広がって流れのない高く円を描く脚へと進化しました。清朝の朝廷から高僧に草を植えて仏に捧げるために贈られるようになり、「チベット草壺」と改名されました。

急須の形状は早くから存在していましたが、急須という概念と機能が限定されるようになったのは比較的最近のことです。特に、手持ち式の急須が普及したのは明代になってからでした。

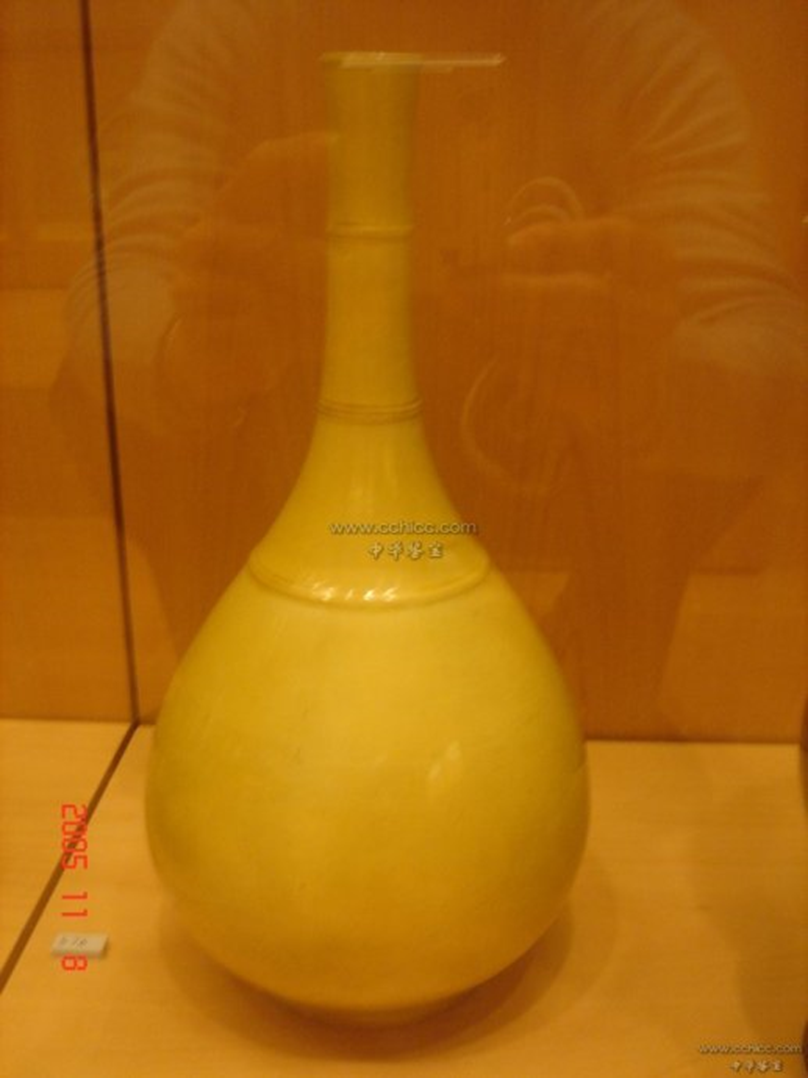

7. 玉胡春花瓶

北宋時代に作られた壺の一種。口が湾曲し、首が細く、胴が垂れ下がり、高台が円形である。宋代の詩にある「玉壺は春に先立つ」という一節にちなんで名付けられた。宋代には主に北方の窯で焼かれていた。元代以降、南北の窯に広まり、胴には八角形や彫刻装飾が施されるようになった。明清代には、宋代や元代よりも全体的に短く厚くなった壺が一般的で、清代末期まで続く伝統的な壺の形となった。

8. 梅の花瓶

北宋時代に作られた花瓶の一種。梅の枝しか挿せないほど口が小さいことから名付けられた。「京瓶」とも呼ばれる。形は口が小さく、首が短く、肩がふっくらとしていて、腹部が狭く、瓶体が細長い。磁州窯の壺には黒字で「清酒」「酔郷酒海」などの銘文が刻まれており、酒器であることが分かる。しかし、遼の墓の壁画には生け花に使われていたことが残っており、調度品でもあったことが分かる。宋陶は一般的にキノコ型の口と細身で美しい胴を持つ。元代には平口、首が短く、上が細く下が太く、堂々とした形をしていた。明代以降は口縁が多くなり、器体も各王朝の美的嗜好の変化に応じて少しずつ変化しました。

9. グアネル花瓶

宋代に流行した花瓶の様式の一つ。器形は漢代の壺の様式を模倣しており、口径が長く、胴部は扁平で、高台は円形、首の両側には対称的な垂直の筒状の耳がある。葛窯、観窯、龍泉窯などでよく焼かれ、清代にも模倣品が作られた。

10. 仙文花瓶:

栖仙花瓶とも呼ばれる花瓶の一種。花瓶の周囲に凸状の紐文様が見られることからこの名が付けられました。宋代には、定窯、官窯、葛窯、龍泉窯などで盛んに焼かれました。

11. マルチチューブ花瓶

角壺、暗器とも呼ばれる。宋代に流行した花瓶の一種で、肩の四方に多角形または円形の直立した筒が並んでいることから名付けられた。花瓶の口はまっすぐで、花のボタン型の蓋が付いている。花瓶の胴は円管型と多段の塔型があり、五管と六管がある。筒は中空で、ほとんどが花瓶につながっていない。龍泉窯で大量に焼かれ、磁州窯でも焼かれた。北方の磁州窯で作られた製品は、胴が厚く、肩が直立した六つの短くて太い筒がある。冥界の武器はとても奇妙だ。

12. 洗口花瓶

花瓶の一種で、口が浅い洗面器に似ていることから名付けられた。宋代に流行し、龍泉窯で最も多く焼かれた。南北の様々な窯で焼かれた洗面器は、大きく分けて二つのタイプに分けられる。一つは、まっすぐな首、折り畳まれた肩、円筒形の腹、浅い輪高を持つ洗面器。もう一つは、長い首、扁平な腹、円高を持つ洗面器である。このような洗面器は、石油ランプから発展したと考えられる。

13. コング型の花瓶

新石器時代の玉壺の形を模した壺。口は丸く、首は短く、胴は四角筒状で、台は円形です。口と台の大きさはほぼ同程度です。壺の中には、四面に水平の浮き彫りの線が描かれたものもあります。最も初期の磁器壺型花瓶は、南宋時代の官窯と龍泉窯で見られました。明代には、石湾窯でこのような形状の壺に月白釉がよく施されていました。清代以降、胴の水平線が八卦文様へと進化したため、後代には「八卦壺」とも呼ばれるようになりました。下の花瓶は明らかに初期の作品です。

14. ニンニクの花瓶

花瓶の一種。秦漢時代の陶器の形状を模倣したもので、花瓶の口がニンニクの頭の形をしていることからこの名が付けられました。磁器のニンニク花瓶は宋代に初めて作られ、明代に普及しました。清代には、ニンニクの形をした口、長い首、丸い胴、丸い台が基本的な形状でした。明清代には、花瓶の胴の形状が頻繁に変化し、ニンニクの形をした口の大きさも変化しました。

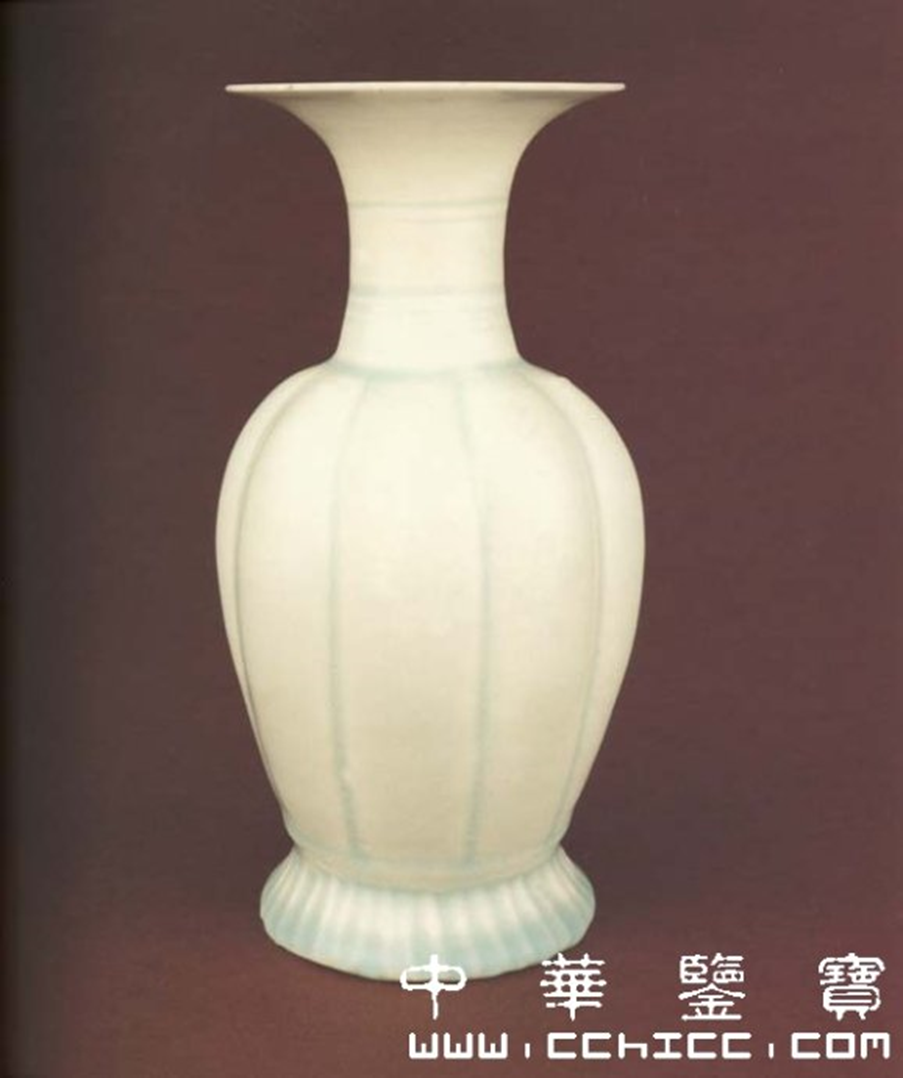

15. メロンの縁の花瓶

花瓶の種類の一つ。宋代と遼代に流行した。特徴は、花瓶の腹面に縦方向に凸凹の弧が均等に並び、瓜のような柱状になっていることである。口は丸く、首はまっすぐで、腹面は長く丸い瓜のような形をしており、台座は花びらのように丸みを帯びている。景徳鎮産は種類が最も多く、最も美しい花瓶である。

16. 花口花瓶

花瓶の様式の一つ。口が開いた花のように見えることから名付けられた。宋金時代に流行し、唐代にはすでに焼かれていた。現在は北京故宮博物院に所蔵されている。花瓶の口は蓮の花びらのような形で、頸は細く、肩は滑らかで、腹は球形で、高台は円形で、口には肩につながる人面形の取っ手がある。宋代には景徳鎮、磁州、耀州などの窯で花口花瓶が作られていた。基本的な形は花口、頸は細く、腹は丸く、高台は傾斜している。宋金時代の北方窯の花口花瓶との違いは、高台の変化にある。宋代には足が短くなり、晋代には足の高さが花瓶の首とほぼ同じになりました。

17. 避難所の花瓶

通称魂壺、冥界武器。江南地域の宋・元・明代の墓でよく発見される。壺の胴は細長く、首には太陽、月、雲、龍、虎、亀、蛇、鳥、鶏、犬、鹿、馬、人物などが重ねられ、蓋のボタンは直立した鳥の形をしている。壺の主な装飾から、龍虎壺、日月壺と呼ぶ人もいる。宋代と比べると、元代の転瓶は胴が高く、装飾が複雑である。退蔵壺の出土状況から判断すると、ほとんどが一対の状態で使用されていたことがわかる。いくつかの壺の首には「東倉」や「西庫」の銘が刻まれており、壺の中には炭化した穀物が詰められていたことから、この壺は死者の埋葬のための納屋として使われていたことが分かります。また、死者の魂の安息の地であると考える者もおり、この壺は「安息壺」と呼ばれています。このタイプの壺は、実際には前述の多角形壺と同じカテゴリーに分類されます。

18. パンコウフラスコ

遼代の代表的な壺の一つ。口は浅く、首は細長く、肩は傾斜し、腹は引き締まり、足は伸ばされている。底に「官」の文字が刻まれているものもある。同種の壺で、肩と腹に耳を貫く胴飾りが施されたものは「椀口耳背釜」、肩側に口があるものは「椀口長首釜」と呼ばれる。装飾技法は、無地黒釉、カレンダー焼き、白釉、黒釉、褐釉、黄釉、緑釉などの釉色や彫刻などがある。咥咀嚼壺の改良版。

19. ドラムスティックの花瓶

遼・金時代の代表的な陶器の一つで、鼓壺とも呼ばれる。口は外側に丸みを帯び、肩は細く、腹部は鶏の脚のような形をしているため、この名が付けられた。厚みのあるものは「象脚壺」とも呼ばれる。多くは黒褐色の釉薬や茶粉釉で彩色され、肩から底にかけて凹凸の紐文が施されているものが多い。肩には楷書や契丹の銘文が刻まれており、「乾隆二年天」「乾隆三年二十月」「一」「大安七年翟」などと記されている。腹部には契丹の肖像が刻まれているものもある。北方の遼・金時代の墓からよく出土する。遼代の壁画には、契丹人が細長い棍棒状の祭壇を背負っている様子が描かれており、このような器具は主に遊牧民によって使用されていたことが分かります。このタイプの壺は、古代の尖底壺から発展したものです。

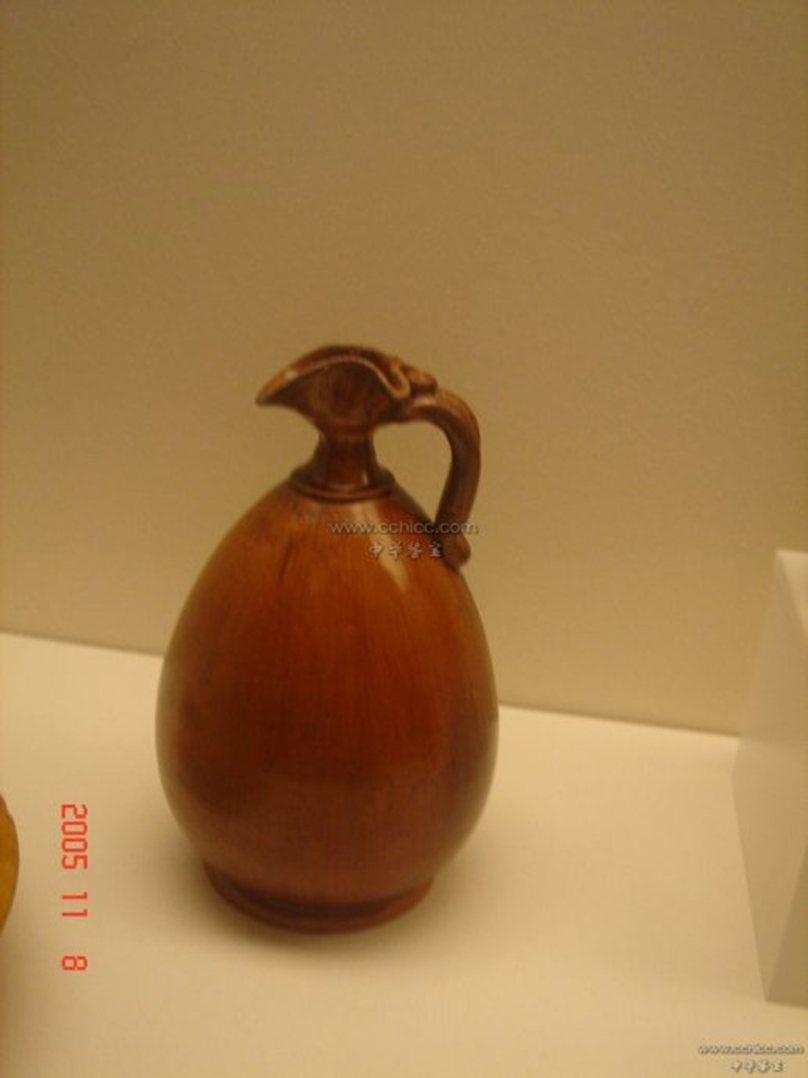

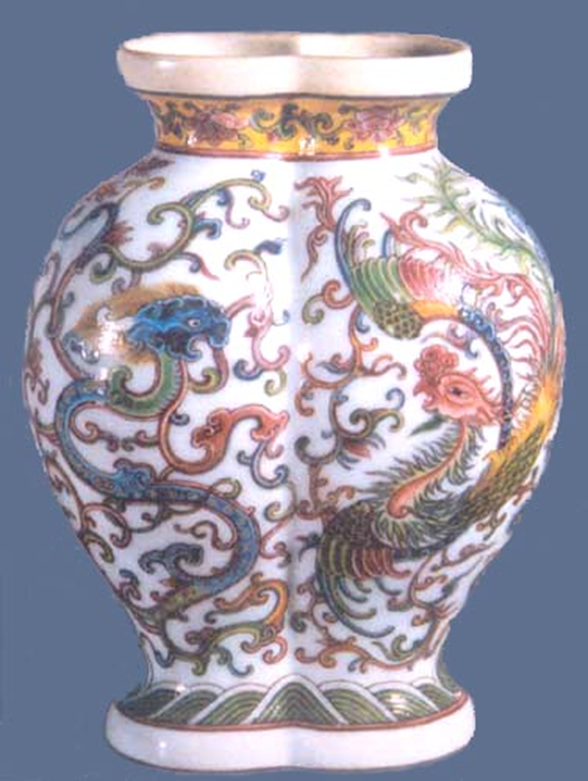

20. 鳳凰花瓶

遼代の壺の様式の一つ。中央アジアの金銀器の影響を受けた独特の形状である。鳳凰の頭部は目を見開き、嘴は湾曲して珠を持ち、頭頂部には蓮の葉形の花口が冠のように飾られている。細長い首には多くの紐文があしらわれ、ふっくらとした肩と細身の腹部、平底あるいは伸ばされた偽円脚が特徴的である。器体は簡素なもの、彫刻や文様装飾が施されているものなどがある。この壺の様式は唐代に起源を持つと考えられる。

21. 台座付き花瓶

花瓶の種類の一つで、胴と底が一体となっていることから名付けられました。元代に流行しました。広東省博物館所蔵の舒福釉掛花瓶は、皿状の口、細い頸、垂下腹、三脚式の三脚、六角形の空洞底が特徴です。1972年に北京の元代大渡遺跡から出土した君窯の双座花瓶は、花弁状の口、細い頸、ふっくらとした肩、内向きの下腹部、底が空洞になっており、双座花瓶の傑作と言えるでしょう。

22. リボン付き平たいひょうたん花瓶

花瓶の一種。平たい瓢箪のような形で、首には左右対称の二重紐が付いている。胴体が満月のように丸いことから、「月持ち花瓶」や「宝月花瓶」とも呼ばれる。陶器の花瓶の形状は西アジア文化の影響を受けており、明代の洪武帝窯で初めて見られ、永楽・宣徳時代に流行したが、明代末期まで再び現れなかった。清代の康熙・雍正・乾隆の各官窯では、模倣や若干の改変が行われ、「馬掛花瓶」と改名された。王族が馬に乗って旅をする際に携行した道具であった。

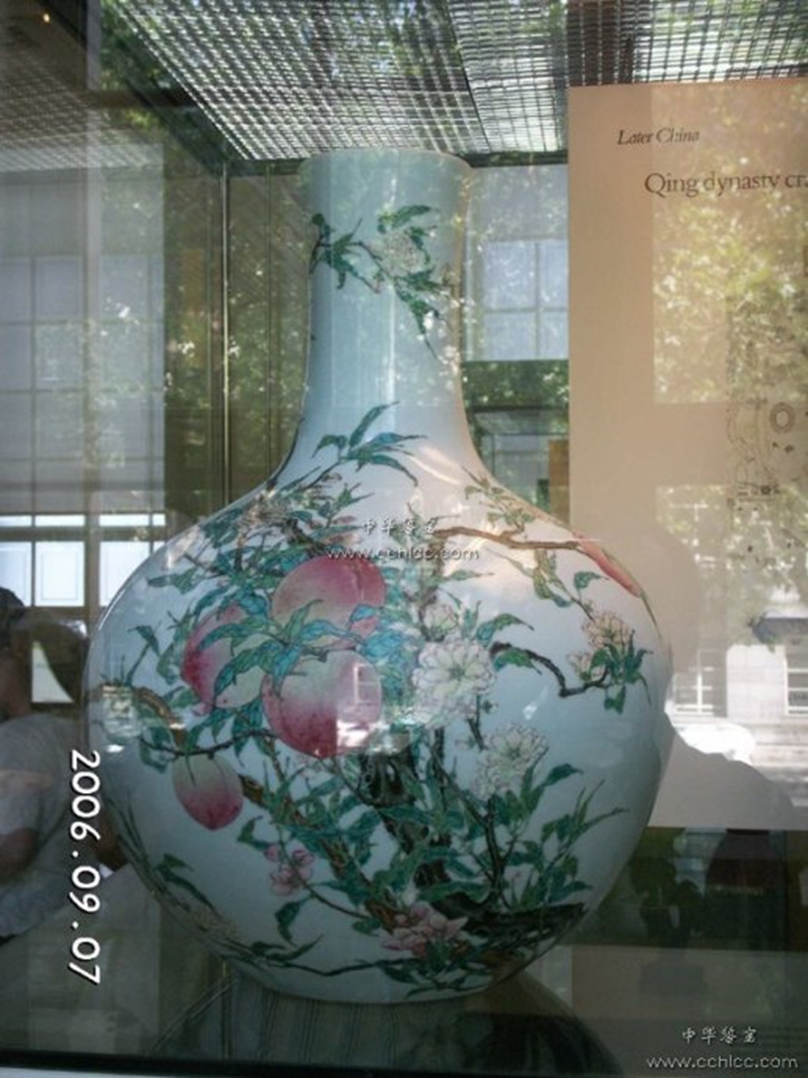

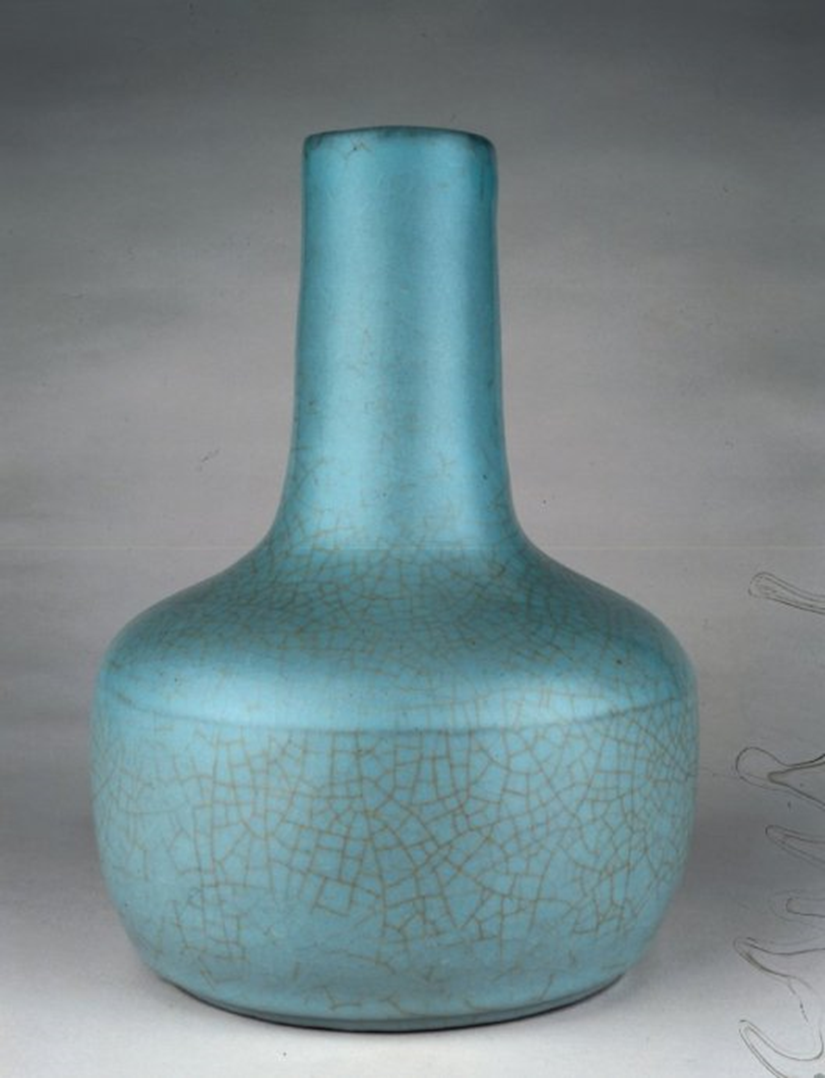

23. 天球花瓶:

花瓶のスタイルの一つで、西アジア文化の影響を受けた器形です。口はやや広く、首はまっすぐで、腹は球根状で、底は平らです。明代の永楽年間に初めて現れました。宣徳器は永楽年間のものよりやや大型で、その後の明代の他の王朝には現れませんでした。清代の康熙年間には骨董を模倣する風潮が広まり、天球花瓶は主に明代初期のものを模倣したもので、雍正・乾隆年間に特に流行し、この王朝の年号が刻まれることが多かったです。

24. 角型花瓶

明代の宣徳年間に景徳鎮御窯で制作された臼型の花瓶の様式の一つで、唇のような口元とやや華奢な口元、まっすぐな首、両側にプラスチック製の獣耳があり、四角い腹の各直角は45度に面取りされ、八角形の槌型になっており、丸い足は外側を向いている。清代の雍正御窯の模造品は宣徳窯のものと比べると、花瓶の胴が大きく、雍正官窯の印が押されている。乾隆時代の模造品は足が短く、獣耳も小さい。明代末期から清代初頭には模造品はなく、本物と遜色ないものもあった。

25. 壁掛け花瓶:

壁に掛けたり、輿に掛けたりするために特別に設計された花瓶のタイプ。「掛花瓶」や「車花瓶」とも呼ばれます。明代の宣徳時代に初めて登場しました。花瓶は全体が半割になっており、背面は平らで穴が開いており、ロープで吊るすことができます。最初は鳥かごに掛けられていました。万暦時代には大きな発展があり、蓮華、瓢箪、瓜縁、胆汁型など、多くの形がありました。清代には乾隆帝の官窯で多く生産され、形が整い、職人の技が精巧で、種類が豊富で、勅撰の詩歌も多くあります。

26. 可動式リング花瓶

花瓶の種類の一つで、花瓶の耳に可動輪が付いていることから名付けられました。装飾的な輪形は、明代の嘉靖年間から流行した様式です。嘉靖年間の輪形は、口縁が外側に向けられ、首が結ばれ、腹が長く垂れ下がり、足が高く外側に向けられ、底が平らで、首に二重の獣耳が貼られ、可動輪が付いています。このタイプの花瓶は、清代の康熙年間から中華民国時代に焼かれました。

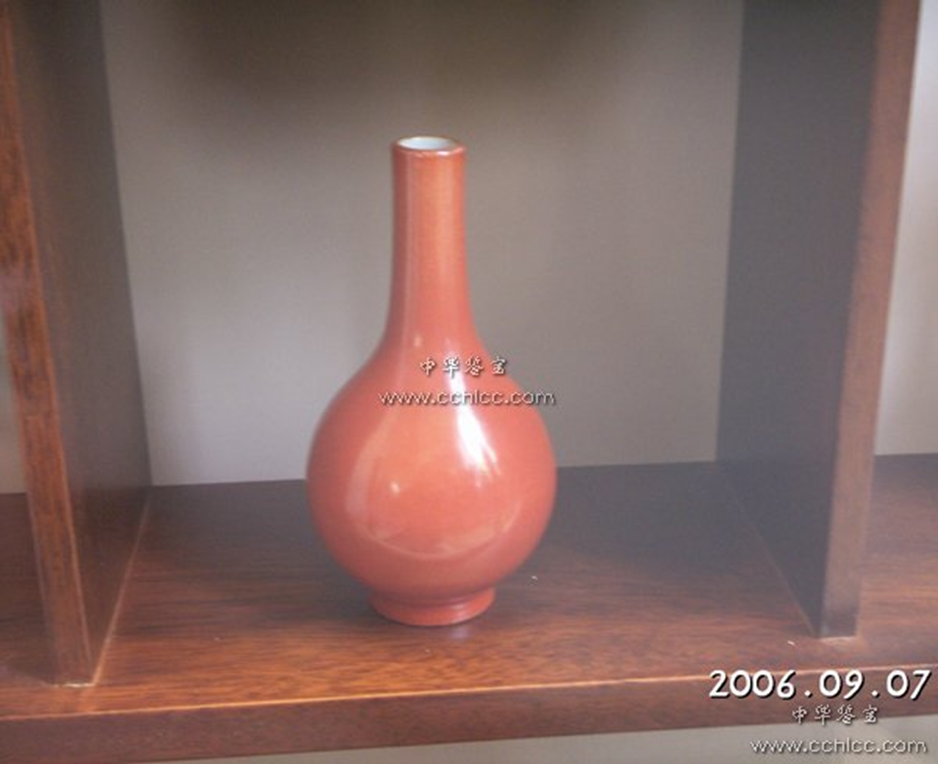

27. 胆汁型の花瓶

花瓶の一種。長い首、なだらかな肩、垂れ下がった腹部は、動物の胆嚢を吊るしたような形をしている。形状は三角フラスコに似ているが、首が短く太い。明代の万暦時代に初めて登場し、清代に普及した。

28. 六角形の花瓶

六角花瓶とも呼ばれる。明代中期から後期にかけて流行した花瓶の様式の一つで、花瓶本体が六角柱状であることからその名が付けられました。

29. オリーブの花瓶

膨らんだ腹、内向きの口と足、平底または丸底で、オリーブのような形をしています。平底と瓜縁の二種類があります。清朝に流行した器形です。順治朝に初めて作られ、雍正朝と乾隆朝に最も多く見られました。

30. クワイの平花瓶

清代に流行した花瓶の様式。直頸は厚く、曲口と直口に分けられる。胴部は平らで丸く、ヒシの実のような形をしており、高台は円である。清代の康熙年間に初めて作られ、多くは直頸であった。清代末期の同治・光緒年間にこの様式が官窯で流行したが、いずれも太く短い先細りの頸、ヒシの実のような平らで丸い胴部、高台は円であり、形状はほとんど変化せずに保たれた。

31. ハンマー花瓶

花瓶の一種で、昔の洗濯に使われていた木槌にちなんで名付けられました。そのほとんどは清代の康熙年間に焼かれました。槌花瓶は、丸型、方形、軟型の花瓶に分けられます。丸槌は硬槌とも呼ばれ、口は丸く、首は短くまっすぐで、肩は丸く折り畳まれ、腹は長く円筒形で、底には平らに切られた2階建ての台があります。器の形や大きさは様々で、大きいものは高さが70センチメートルにもなり、小さいものは10センチメートル未満です。方槌花瓶は方形花瓶とも呼ばれ、器の形は口が薄く、首は短く、肩は平らで、わずかに折り畳まれ、長い正方形です。

腹部は上部がやや広く、下部が狭く、四角く、足が広く、底部は凹んで釉がかけられている。軟槌瓶は、雍正初期に焼かれた一種の器物を指す。硬槌瓶と比較すると、形状は後者ほど高くまっすぐではない。器の口は豪華で、首は縛られ、肩は傾斜しており、腹部はまっすぐでわずかに先細りしている。清朝の光緒と中華民国この時期には、敵の槌の模倣品が多かったが、模倣品の胴体は比較的厚く、口縁は薄く不規則である。

32. 紙槌の花瓶

花瓶の様式の一つ。その形状が紙槌に似ていることから名付けられた。清の康熙年間に多く見られた。口は小さく、首は細く、肩はふっくらとしていて、胴は丸みを帯びている。宋代の汝窯に多く見られた。

33. 菊の花びらの花瓶

細口、長い首、なで肩、くびれた腹部、円脚、そして下腹部に一周の浮き彫りの菊花弁を配した、花瓶型の一つ。清代康熙朝特有の形の一つである。

34. 柳の葉の花瓶

清代の康熙帝の官窯の独特な形状の一つである壺型。口は広く、首は細く、腹部は細く、脚は横たわっている。器形は曲がりくねっていて、優雅で優美で、垂れ下がった柳の葉や優美な美人のように見えるため、「美人肩」とも呼ばれています。

35. 観音花瓶

観音壺は「観音尊」とも呼ばれ、清代の康熙から乾隆年間にかけて流行した花瓶の様式の一つです。康熙時代には景徳鎮窯で様々な種類の花瓶が焼かれ、花瓶と彫像の区別が困難な場合もありました。一般的に、口が大きく腹が大きいものはすべて花瓶と呼ばれていました。観音壺の特徴は、口が広く、首が短く、肩がふっくらとしていて、肩の下は内側に、脛の下は外側にカーブし、足は浅く、花瓶の胴は細く、線は滑らかです。

36. ランタン花瓶

花瓶の様式の一つ。長方形の提灯のような形からその名が付けられました。清朝の雍正年間と乾隆年間に流行し、口がまっすぐで首が短く、肩がふっくらとしていて、腹が筒状で、足が丸い形をしています。

37. チベットの草花瓶

甘露壺とも呼ばれるこの壺は、花瓶の種類の一つです。清朝の宮廷では、チベットの僧侶が仏陀に草を植えるために特別な壺を製作していたため、チベット草壺と呼ばれていました。雍正年間に焼成されました。乾隆年間の作品は、口縁が丸く、まっすぐな首に凸条文があり、肩はふっくらとしていて、下腹部は徐々に細くなり、脛と足は突き出ていました。このタイプの壺には銘がなく、一般的に乾隆年間の作品とされています。

38. 花瓶の鑑賞

花瓶の様式の一つで、清朝雍正年間に新たに創作され、清代末期の宣統年間まで存続し、官窯の伝統的な形となった。口が湾曲し、首が長く、胴が丸く、高台が円形で、主に青白の蓮の葉で装飾されている。「清廉潔白」の語源で、皇帝が臣下への褒賞に用いることで「政に清廉潔白」を旨とする。同治以降、淡彩釉や単彩釉、金彩など様々な釉薬が加えられ、「玉堂春花瓶」と改名された。

39. 焦台花瓶

清代に流行した花瓶の様式。器の胴部中央には如意頭を象った鉤文、逆T字型、あるいはT字型に彫られ、上部と下部は鉤状に繋がれています。動かすことはできますが、分離することはできません。これは「天地が調和している」という意味です。清代乾隆帝のために、皇室窯の陶工監督である唐英と、陶工を担当した老歌氏が特別に制作したものです。陶芸を楽しむための素晴らしい道具です。

40. ターンセンター花瓶

清代の乾隆年間に流行した花瓶の一種。器形は大小に分かれ、花瓶本体は内花瓶、外花瓶、台座の3つに分かれ、それぞれ別々に焼成される。内花瓶の上部は露出した花瓶口で、花瓶本体は円筒形で装飾画が施され、底には凹んだ鉢がある。一般的に外花瓶は中が空洞で提灯のような形をしている。内花瓶と外花瓶を組み立てた後、花瓶台に置く。台座の縦軸は軸鉢に埋め込まれている。花瓶口を持って回すと、内花瓶もそれに応じて回転する。花瓶の模様は走馬灯のようで、外花瓶の窪みから見ることができる。清朝末期から中華民国にかけては、清朝の乾隆時代を模倣した製品もあった。

41. 二重花瓶

清代に流行した花瓶の一種で、2つの花瓶が1つに繋がっていることからこの名が付けられました。通常、2つの花瓶の腹部は互いに接合されていたり、口から底まで繋がっていたりします。市場に出回っている模造品の中には、「明万暦年作」という楷書の銘が刻まれているものもあります。

実際、中国の磁器には古今東西、数千種類以上の花瓶があり、それぞれの種類によっても多様なバリエーションがあります。一般的に、初期の磁器花瓶の形は少し変わっていますが、これは当時の生活習慣に由来しています。後期、特に清朝三代になると、花瓶の形は非常に多様になり、比較的規則的になりました。これは、近代科学における幾何学美学の導入により、比率が比較的小さくなったためです。均整の取れた形ですが、古代人の奔放な創作が失われ、革新性に欠け、やや堅苦しい印象を与えることもあります。

最近の投稿

- セラミック調理器具と鋳鉄調理器具:どちらを選ぶべきでしょうか?

2026-01-19

- 2026年のセラミックグレージング技術と利点

2026-01-19

- 小売業者にとっての高品質陶磁器製品の卸売のメリット

2025-12-17

- 空気乾燥粘土で灰皿を作れますか

2025-12-17

- 省エネ建築におけるセラミック材料の影響

2025-12-04

- セラミック調理器具の健康効果トップ7

2025-12-04

- セラミックプランターを掃除して寿命を延ばすにはどうすればいいですか?

2025-11-17

- 2025年のホリデーシーズンに贈る陶器のギフトアイデア15選:思いやりとエレガントさ、そして心のこもった贈り物

2025-11-17