中国古代瓷器花瓶类型

发行时间: 2023-12-24 12:23:23- 1.尖底花瓶

- 2.船平

- 3. 葫芦花瓶

- 4.多边形花瓶

- 5. 盘口瓶

- 6. 净化花瓶

- 7. 玉壶春瓶

- 8.梅花瓶

- 9. 关儿花瓶

- 10.贤文瓶:

- 11. 多管花瓶

- 12. 洗口花瓶

- 13. 琮式花瓶

- 14.大蒜花瓶

- 15. 瓜边花瓶

- 16.花口花瓶

- 17. 避难花瓶

- 18. 盘口烧瓶

- 19. 鼓槌花瓶

- 20. 丰收瓶

- 21. 带底座的花瓶

- 22. 扁腹葫芦花瓶(带丝带)

- 23.天球花瓶:

- 24.方形日本角花瓶

- 25.壁挂花瓶:

- 26. 可移动环形花瓶

- 27.胆汁型花瓶

- 28.六角花瓶

- 29. 橄榄花瓶

- 30. 荸荠扁瓶

- 31. 锤子花瓶

- 32. 纸槌花瓶

- 33. 菊花瓣花瓶

- 34. 柳叶花瓶

- 35. 观音瓶

- 36. 灯笼花瓶

- 37. 西藏草瓶

- 38. 花瓶鉴赏

- 39. 交泰瓶

- 40. 转心花瓶

- 41. 双花瓶

现代很多瓶型都是由古代瓶型演变而来,了解古代瓶型,才能更好地理解现代瓶型的由来。

花瓶自古以来在中国瓷器中占据着重要的地位。早期花瓶主要用作饮酒器,后来逐渐演变为储物器和观赏器。现在我将介绍各种花瓶。介绍的文字内容主要基于网友文章。附图由我自行选择,大部分图片来自博物馆藏品。如有错误,请指正。

1.尖底花瓶

新石器时代陶器,仰韶文化半坡类型最具代表性的器物之一,汲水器,红陶,手工制作。器形小直口,细颈,长圆腹,尖底,溜肩或撇腹。器身上有对称的双系绳纹,用于穿绳。器表面绳纹较多,烧结程度较好,质地坚实。汲水时,由于重力作用,瓶口自然下移,当水将满时,瓶身会自动翻转,口向上。仰韶文化庙底沟类型与马家窑文化遗址发现的尖底瓶略有不同,庙底沟类型尖底瓶双唇,小口。器身细长,肩腹不束。马家窑文化尖矮瓶,侈口,直颈,折肩,腹部有双纹,由细泥和橙黄色陶制成,器面涂淡红陶土,绘黑色涡纹,纹饰富有动感,做工精细。

古代有很多尖底或锥形的瓶、盆、瓮。除了前面提到的尖底瓶取水方便之外,我认为这些器皿还利于加热,比如这种形状可以方便地将烧完后的灰烬放入器皿中。这也是这些器皿底部大多没有纹饰的原因。在一定时期,这种现象甚至成为一种样式,在宋代以前的古代陶瓷中很常见。

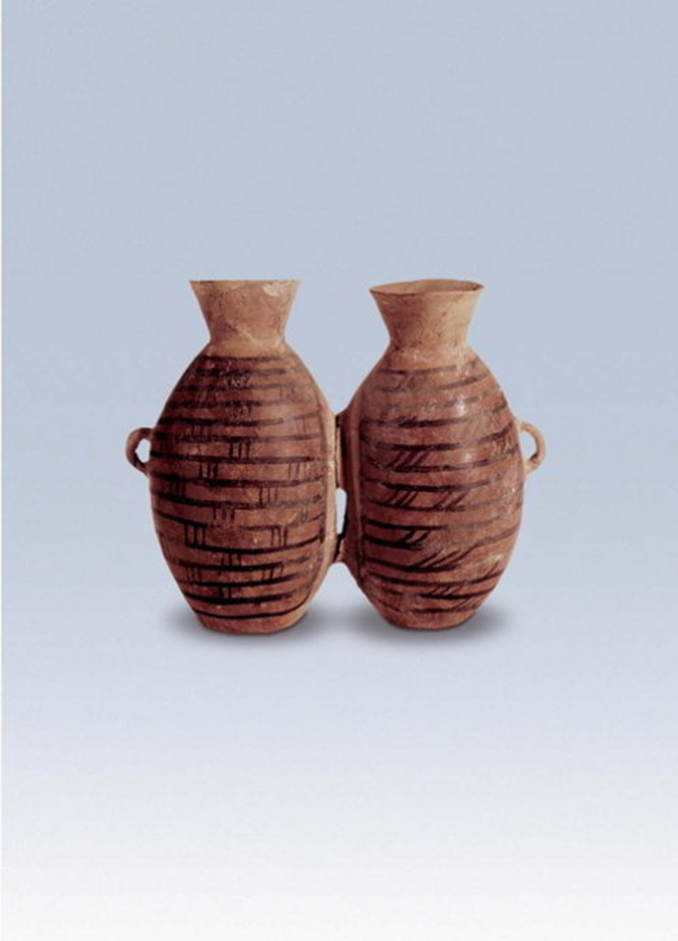

2.船平

隋唐时期流行的一种器形,即单口双腹并列的双形器。器上有“砖瓶”铭文。目前仅发现两件,分别收藏于天津美术馆和中国历史博物馆。该瓶出土于西安郊外隋大业四年(608年)李景勋墓。此类瓶形主要适用于祭祀等特殊场合,本质上是一种艺术创作。

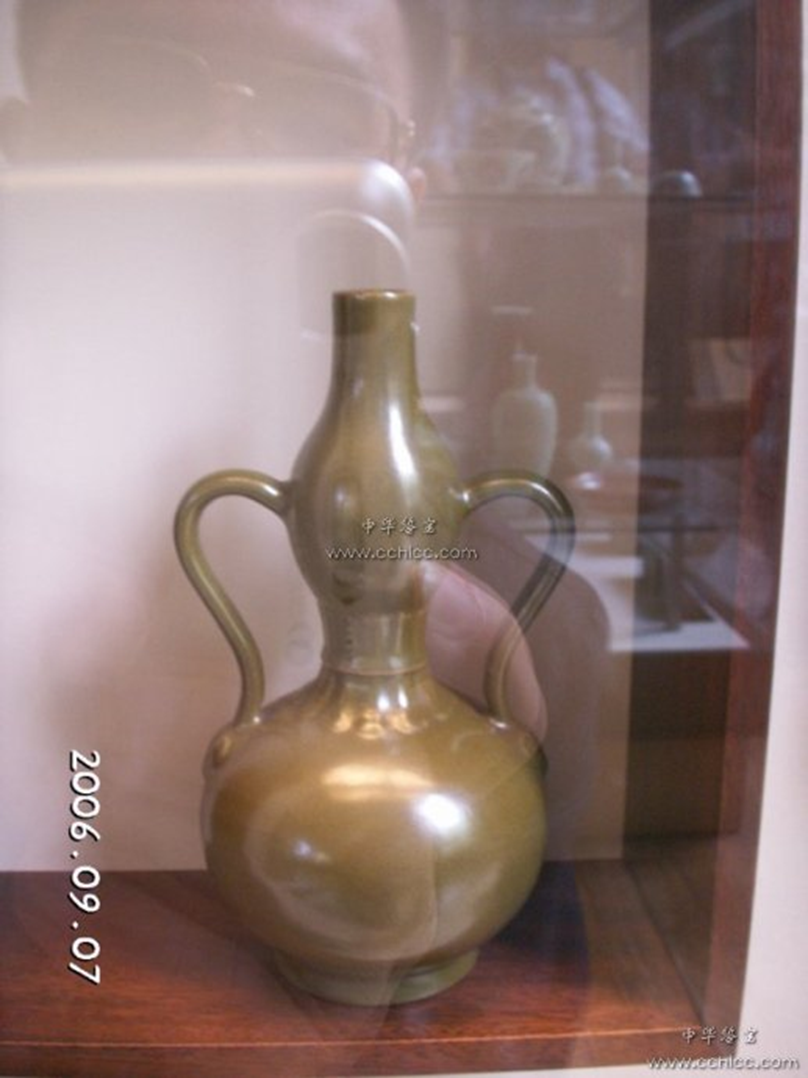

3. 葫芦花瓶

葫芦形瓶,自唐代以来,因与“福禄”谐音而深受民间喜爱,成为传统的器形。明嘉靖年间,因皇帝崇尚黄老之道,葫芦形瓶尤为盛行,并经历了诸多演变。除传统的器形外,还出现了上圆下圆的造型,寓意天圆地方。至清康熙时期,葫芦形瓶已成为外销瓷器品种之一。器形较明代有所增高,并出现了三节或四节葫芦形瓶。雍正以后,出现了单孔葫芦形瓶,其后演变出多种样式,其中,瓶口收口,足卧足,饰以对称的如意纹饰和双耳的葫芦形瓶,演变为“如意尊”。

4.多边形花瓶

唐代至五代流行的器形,由三国、两晋时期的古代仓瓮演变而来。器形为多塔体,上下有小弧阶,每层饰有多个垂直或斜向的锥角。吴语中“角”与“谷”发音相近,故“多角”亦为“多谷”之意。江浙江民间以“多角”为吉祥之意,寓意“五谷丰登”。

仓器器形多种多样,生产窑口多为越窑,古代江南地区祭祀鬼神。

5. 盘口瓶

瓶式之一,因瓶口形似浅盘而得名。盛行于唐宋时期。器形优美,但制作难度较大。

6. 净化花瓶

佛教僧侣“十八般器物”之一。出行时可随身携带,用于储水或濯足。他起源于佛国印度,后随佛教传入中国、日本、朝鲜及东南亚诸岛。梵语发音为“团雅迦”、“钧池”、“浴池”,汉语译为“花瓶”或“浴瓶”。唐、宋、辽时期盛行瓷质净瓶。瓶形似细长的管状瓶,颈部中部外突如盘,长圆腹,圈足,短流,肩部扬起,多呈瑞兽头形。元明以后,多称“钧制”。器身多为扁圆形,颈部短,盛液丰润。入清后,此器形制被皇家所垄断。后演变为直颈、丰肩、收腹、高圈足,外扩如盖,流水不流,成为清廷赐给西藏高僧种草供佛之物,故改称“藏草壶”。

壶的形制虽然出现得早,但仅限于壶的概念和功能出现得相对较晚,尤其是手持茶壶,直到明代才开始流行。

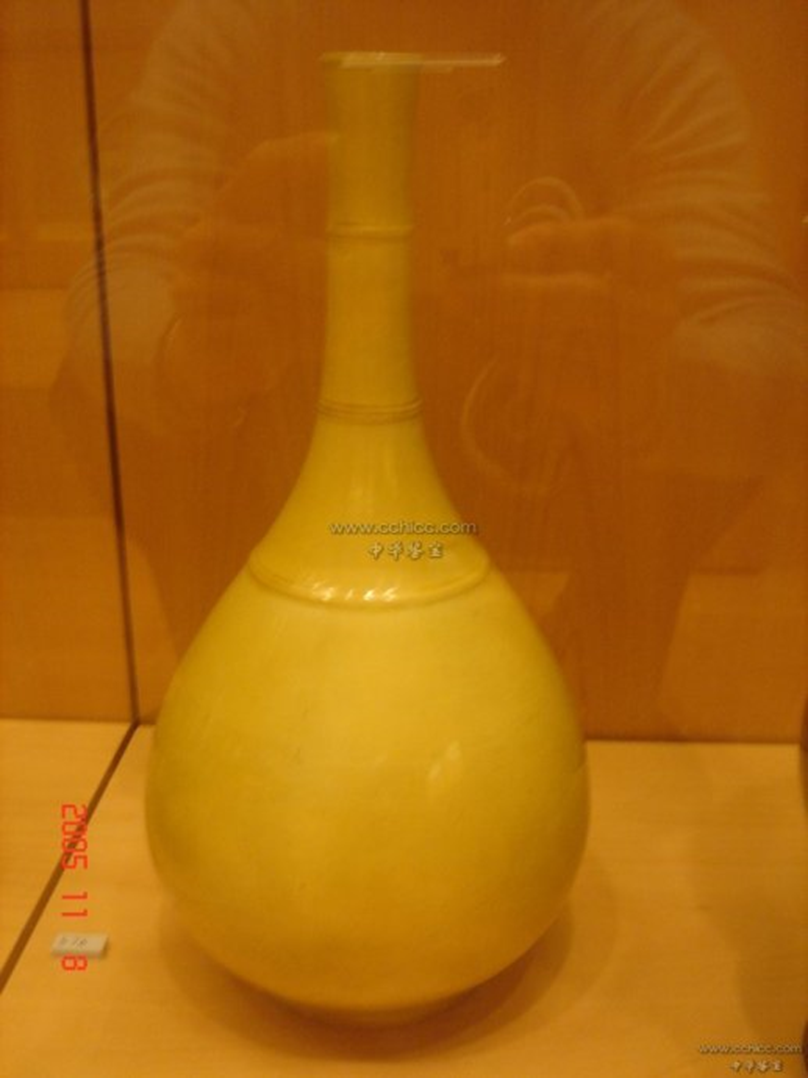

7. 玉壶春瓶

北宋时期的一种花瓶,弧口、细颈、垂腹、圈足,因宋代诗句“玉壶先春”而得名。宋代主要烧造于北方窑场。元代以后,其形制传至南北各窑,器身多为八角形,并饰以雕花。明清时期,器型普遍较宋元时期矮小粗壮,成为延续至清末的传统器型。

8.梅花瓶

北宋创制的一种花瓶,因口小,仅容梅枝而得名。又称“静瓶”。器形小口、短颈、丰肩、窄腹,瓶身修长。磁州窑器上有墨色铭文“净酒”、“醉故乡酒海”等,表明其为酒器;但辽墓壁画中记载其为插花器,表明其兼具陈设之用。宋器普遍呈蕈状撇口,器身修长优美。元代器型为平口,短颈,上细下粗,造型雄伟。明代以后多有唇口,器身也随着各朝审美情趣的变化而略有变化。

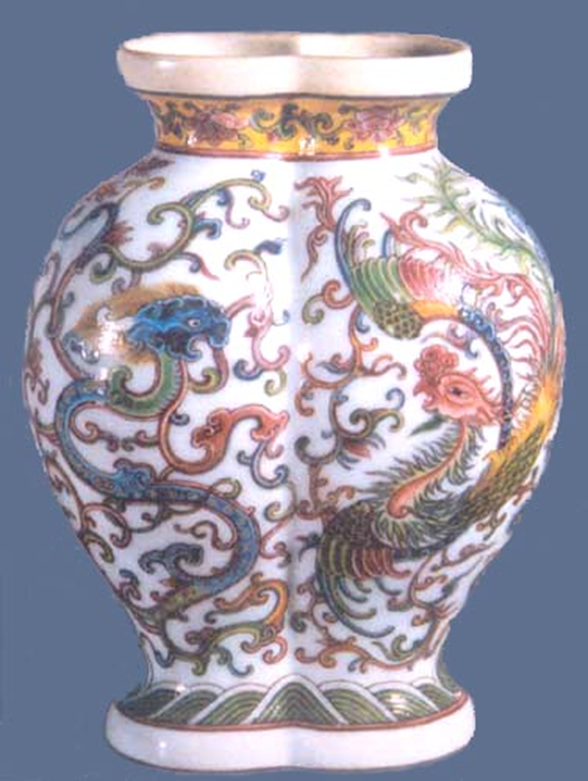

9. 关儿花瓶

宋代流行的瓶式之一。器形仿汉代壶式,口径较长,扁腹,圈足,颈部两侧对称竖耳。多烧于哥窑、官窑、龙泉窑等窑系。清代亦有仿制。

10.贤文瓶:

又称齐贤瓶,瓶型之一。因瓶身周围饰有凸起的弦纹而得名。宋代定窑、官窑、哥窑、龙泉窑等均有烧造。

11. 多管花瓶

又称角罐、暗器。宋代流行的一种瓶(罐)。因瓶肩四面分布着直立的多角形或圆形管而得名。瓶直口,盖为花钮形。瓶身有圆筒式、多级塔式,有五筒、六筒之分。管中空,多不与瓶身相连。龙泉窑烧制数量较多,磁州窑亦有烧制。北方磁州窑制品,瓶身较粗,六筒较短粗,肩部直立。器形阴间兵器,造型怪异。

12. 洗口花瓶

瓶类之一,因瓶口形似浅洗而得名。流行于宋代,以龙泉窑烧造数量最多。南北各窑烧造的洗口瓶,可概括为两种:一是直颈、敛肩、筒腹、浅圈足的洗口瓶;二是长颈、扁圆腹、圈足的洗口瓶。此类瓶可能是由油灯演变而来的。

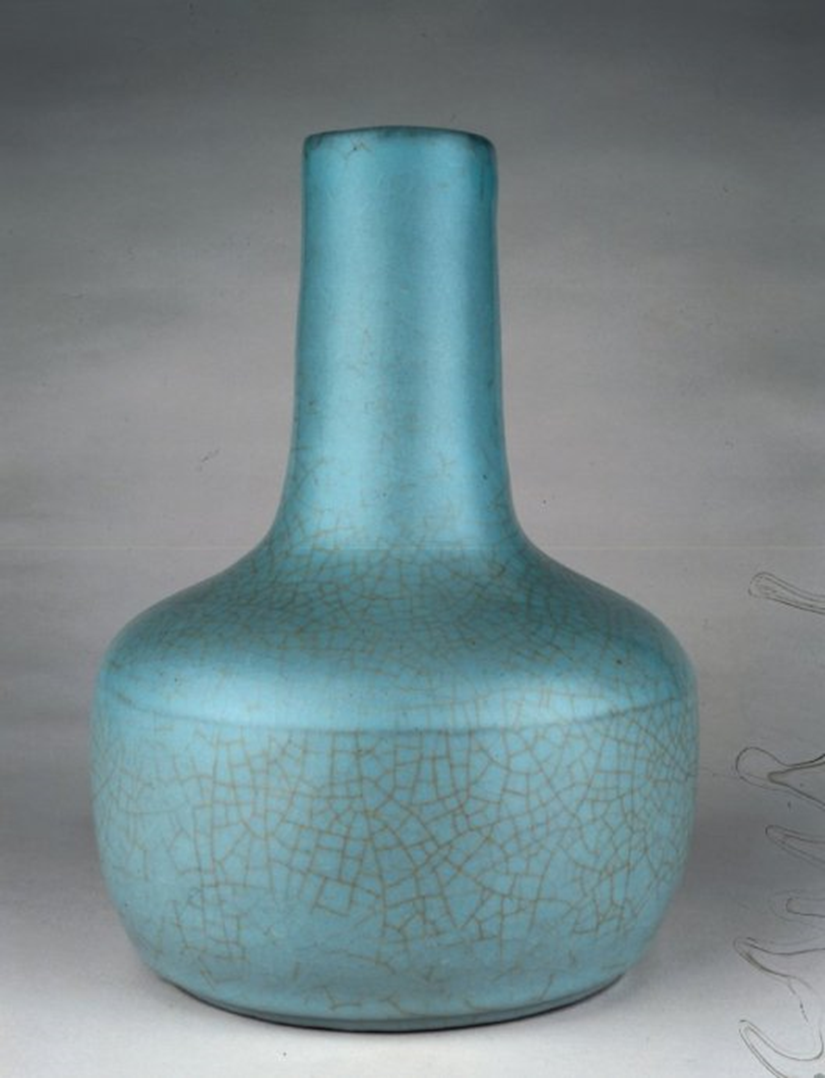

13. 琮式花瓶

新石器时期仿玉琮造型的瓶。圆口,短颈,长方筒形胎,圈足。口足大小相近。有的器物四面饰以凸起的横纹。最早的琮式瓷瓶见于南宋官窑和龙泉窑。明代石湾窑常在此类器型上施月白釉。清代以后,器身的横纹演变为八卦纹,故后期亦有“八卦瓶”之称。下图中的瓶显然是早期作品。

14.大蒜花瓶

蒜头瓶,为瓶类之一,仿秦汉陶器造型,因瓶口形似蒜头而得名。瓷蒜头瓶始创于宋代,盛行于明代。清代基本形制为蒜头口、长颈、圆腹、圈足。明清时期,瓶腹部常有变化,蒜头口大小不一。

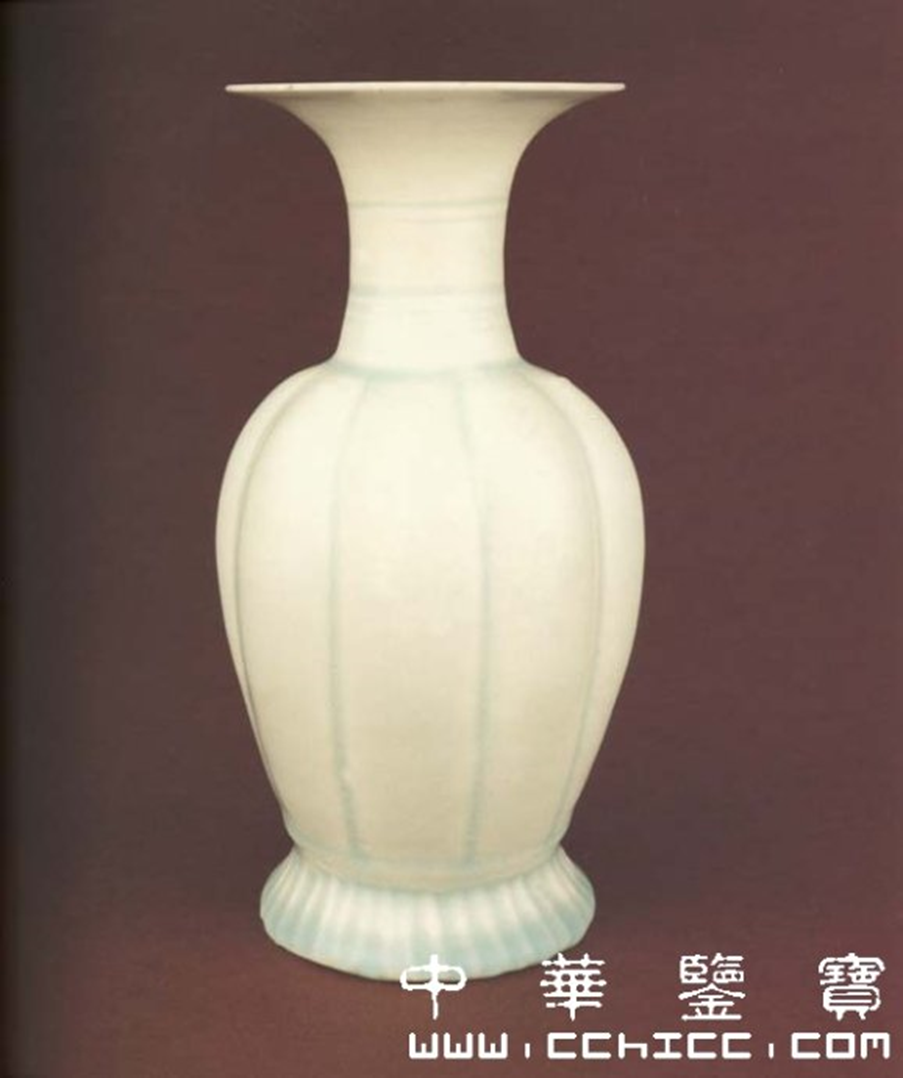

15. 瓜边花瓶

瓶类之一。流行于宋辽时期。其特点是瓶腹均匀分布着纵向凸凹弧线,将瓶身分割成瓜棱形。其造型为撇口、直颈、长圆瓜腹、圈足,形似花瓣。景德镇出产的品种最多,器型最精美。

16.花口花瓶

花口瓶式样之一。因瓶口形似一朵盛开的花朵而得名。流行于宋金时期,唐代已有烧制,现藏于北京故宫博物院。瓶口呈莲瓣状,细颈,溜肩,球形腹,圈足,口部设人面形耳,耳与肩部相连。宋代景德镇、磁州、耀州等窑均有花口瓶的烧造,其基本形制为花口、细颈、圆腹、斜足。北方窑宋金花口瓶的区别在于足的变化,宋代足较短,金代足高与瓶颈近乎齐平。

17. 避难花瓶

俗称“魂瓶”、“冥器”。常见于江南地区宋、元、明时期的墓葬中。瓶身修长,颈部堆饰日月云纹、龙虎龟蛇鸟鸡犬鹿马人物等纹饰,盖钮为直立鸟形。也有人根据瓶上的主要纹饰,将其称为“龙虎瓶”或“日月瓶”。与宋代相比,元代改制瓶体型高大,纹饰繁复。从出土的避难瓶情况来看,大多为成对使用,少数瓶颈有“东仓”、“西库”铭文,瓶内有炭化颗粒,表明避难瓶是作为陪葬死者的仓房使用。也有人认为它是亡灵的避难所,所以叫避难花瓶,这种花瓶其实和上面出现的多边形花瓶可以归为同一类。

18. 盘口烧瓶

辽代典型器物之一。浅口,细长颈,溜肩,收腹,外撇足。有的器底有“官”字款。肩腹饰穿耳的器物,称为“盘口穿耳背壶”;肩部有涌泉的器物,称为“盘口长颈壶”。装饰方法有素黑陶、压釉、白釉、黑釉、褐釉、黄釉、绿釉及其他釉彩或刻纹。为漱口瓶的改良品种。

19. 鼓槌花瓶

又称鼓槌坛,辽金时期典型陶瓷器皿之一。口外卷,肩部纤细,腹部修长,形似鸡腿,故名。厚重者亦称“象腿瓶”。多施深褐釉或茶末釉,自肩至底多饰凸凹弦纹,少数肩部刻有楷书汉字或契丹文,如“乾隆二年天年”、“乾隆三年二十月一”、“大安七年斋”等。有的腹部刻有契丹人像。在北方地区辽金墓葬中多有出土。辽代壁画中,有契丹人背负细长鼓槌祭坛的场景,说明此类器物多为游牧民族所使用。此瓶是由古代尖底瓶发展而来。

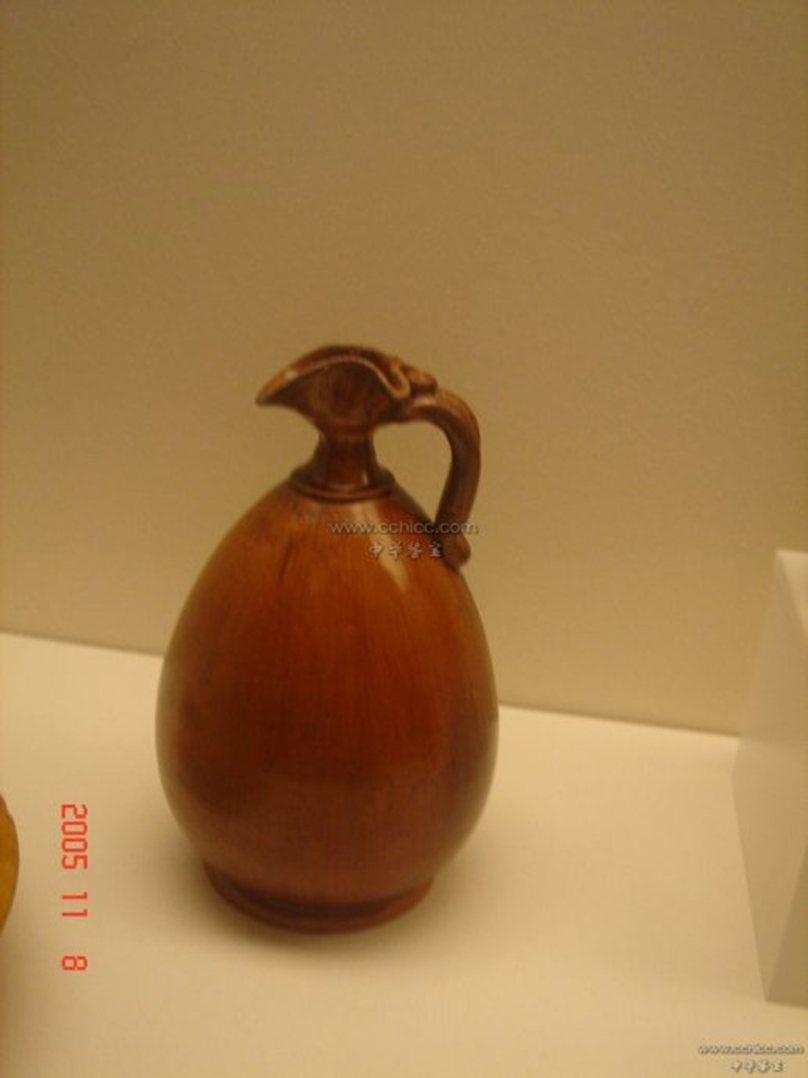

20. 丰收瓶

辽代瓶式之一。其造型独特,受中亚金银器影响而形成。凤首双目圆睁,弯喙含珠,头顶饰莲瓣状花口,为冠冕。细长颈部饰以繁复弦纹,丰肩,纤腹,或平底或外撇圈足。器身或素面,或雕花,或饰纹饰。这种瓶式概念应起源于唐代。

21. 带底座的花瓶

瓶类之一,因瓶身与座连为一体而得名。盛行于元代。广东省博物馆藏竖腹釉贴瓶,盘口,细颈,垂腹,三足式足,六方镂空足。1972年北京元代大都遗址出土的钧窑双座瓶,花瓣状口,细颈,丰肩,内敛腹,瓶底镂空,堪称双座瓶中的精品。

22. 扁腹葫芦花瓶(带丝带)

一种花瓶。器形似扁平的葫芦,颈部饰有对称的双系带。因腹部圆润如满月,又称“抱月瓶”或“宝月瓶”。花瓶的造型受到西亚文化的影响。这种花瓶始见于明代洪武官窑,盛行于永乐、宣德两朝,直至明末才再次出现。清代康熙、雍正、乾隆三朝官窑均有仿制或略作改动,并改称“挂马瓶”,是皇家亲属骑马出行时携带的器物。

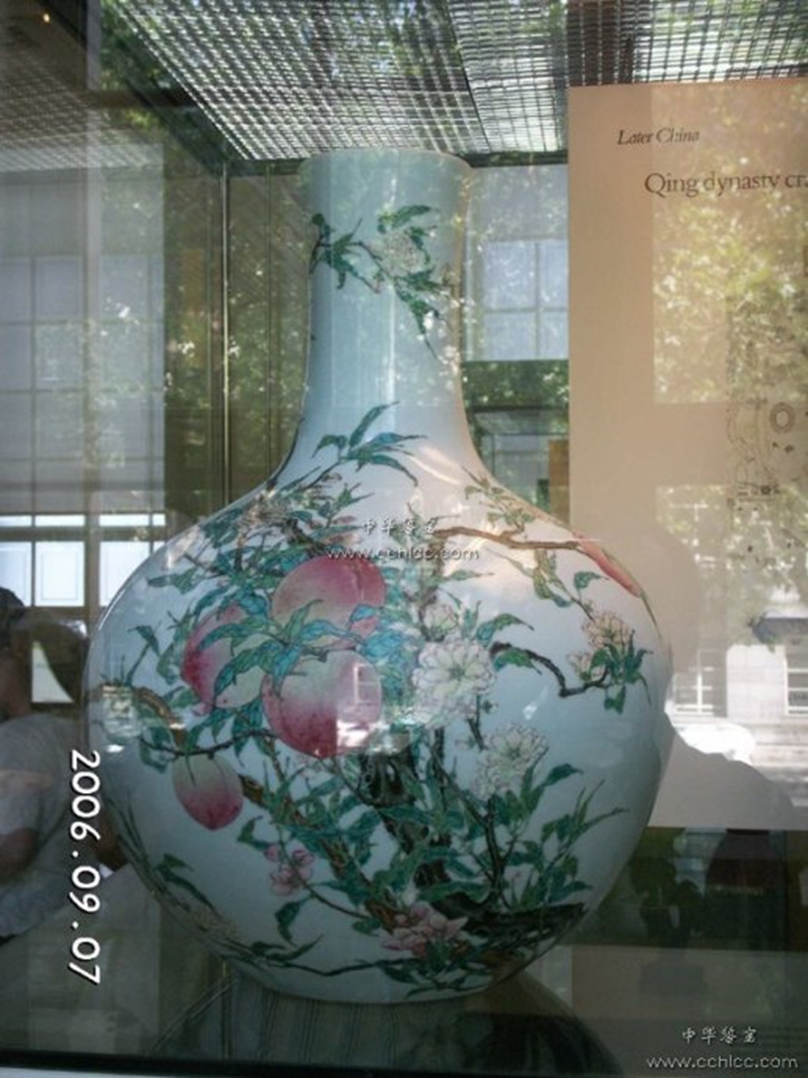

23.天球花瓶:

瓶式之一,受西亚文化影响的一种器形,口微宽,直颈,鼓腹,平底。始见于明永乐年间。宣德器较永乐器略为宽大,此后明代其他朝代均无此种瓶型。清康熙年间,仿古风盛,天球瓶多仿明初制,雍正、乾隆年间更为盛行,多以本朝年制款。

24.方形日本角花瓶

瓶式之一,为明代宣德年间景德镇御窑厂创制的磨形瓶。其形制为唇口,略侈口,直颈,两侧塑有兽耳,方腹各直角斜削45度,呈八面锤形,圈足外撇。与宣德窑相比,清代雍正御窑厂仿品瓶身较大,并有雍正官窑款。乾隆仿品足较短,兽耳较小。明末清初无仿品,有的仿品几乎与真品相仿。

25.壁挂花瓶:

专门用于悬挂于壁上或挂于轿内的瓶式。又称“挂瓶”或“车瓶”。始见于明宣德朝。瓶身均为半剖整体,瓶背平整,有穿孔,可用绳悬挂。最早悬挂于鸟笼内。万历年间有很大发展,出现莲花、葫芦、瓜棱、胆纹等多种造型。清代多见于乾隆官窑,器型规整,工艺精湛,品种丰富,多有御制题诗。

26. 可移动环形花瓶

瓶式之一,因瓶耳上饰有活环而得名。装饰活环是明嘉靖年间流行的款式。嘉靖时期的活环器形为唇沿外撇,束颈,长腹下垂,足高外撇,平底,颈部贴双兽耳,饰有活环。此类瓶式在清康熙及民国时期均有烧造。

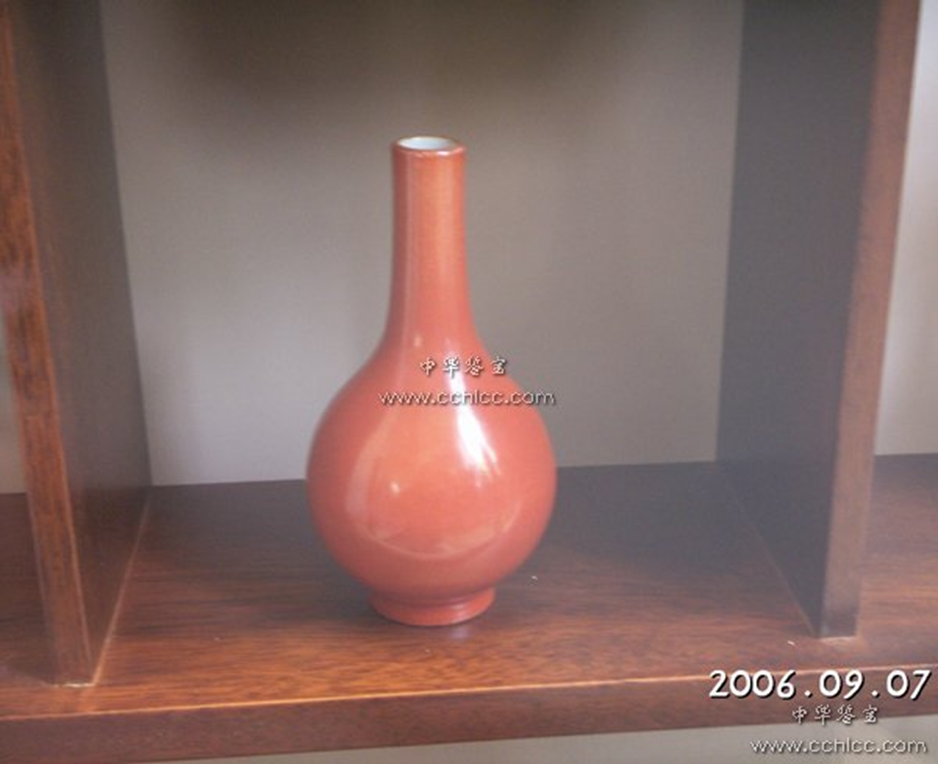

27.胆汁型花瓶

一种花瓶。长颈、溜肩、垂腹,形似悬挂的动物胆囊。器形与锥形瓶相似,但颈部较短粗壮。始见于明万历年间,盛行于清代。

28.六角花瓶

又称六棱瓶,是明代中晚期流行的瓶式之一,因瓶身呈六棱柱状而得名。

29. 橄榄花瓶

鼓腹,内敛口足,平底或圈足,形似橄榄。有素体、瓜棱两种。是清代流行的器形,始创于顺治朝,雍正、乾隆年间最为盛行。

30. 荸荠扁瓶

清代流行的瓶式。直颈较粗,有曲口、直口之分。器腹扁圆,形似菱角,圈足。始创于清康熙年间,多为直颈。晚清同治、光绪年间,官窑亦盛行此式,但均采用粗短渐细颈,菱角状扁圆腹,圈足。器形基本保持不变,变化不大。

31. 锤子花瓶

瓶类之一,因旧时洗衣用的木槌而得名,多为清康熙年间所烧。锤瓶有圆瓶、方瓶和软瓶之分。圆瓶又称硬槌瓶,圆口,短直颈,圆折肩,长筒形腹,底为平削两层台。器形大小不一,大的可达70厘米,小的不足10厘米。方槌瓶又称方瓶,器形为撇口,短颈,平肩,微折,呈长方形。

腹部上稍宽下窄,方形宽足,凹底施釉。软槌瓶专指雍正早期烧造的一种器型,与硬槌瓶相比,造型不如后者挺拔,器口侈,束颈,溜肩,腹部直而微收。清光绪及民国时期,此时期仿制对手槌瓶较多,但仿品胎体较为厚重,口沿细长且不规则。

32. 纸槌花瓶

瓶式之一,因形似纸槌而得名。多见于清康熙年间。器形小口、细颈、丰肩、圆腹。宋代汝窑亦有此类器型。

33. 菊花瓣花瓶

瓶式之一,细口,长颈,溜肩,缩腹,圈足,下腹部一周浮雕菊瓣纹,为清康熙朝独特器型之一。

34. 柳叶花瓶

瓶式,清康熙官窑独特器形之一。口阔,颈细,腹狭细长,足下敛。器形曲折蜿蜒,秀雅秀丽,形似垂柳,或似亭亭玉立的美人,故又称“美人肩”。

35. 观音瓶

又称“观音尊”,是清康熙至乾隆年间流行的一种瓶式器型。康熙年间,景德镇窑烧造的瓶式器型繁多,有时甚至难以区分瓶与尊。一般而言,大口大腹的器型都被称为瓶。观音尊的特点是宽口、短颈、丰肩、肩部内收、小腿外收、浅圈足、瓶身修长、线条流畅。

36. 灯笼花瓶

瓶式之一,因形似长方形灯笼而得名。盛行于清雍正、乾隆年间,器形直口、短颈、丰肩、筒腹、圈足。

37. 西藏草瓶

又称甘露瓶,为瓶类之一。清宫廷专为西藏僧侣插草供佛而制,故称藏草瓶。雍正年间已有烧造。乾隆时期产品圆唇,直颈,饰凸弦纹,丰肩,下腹渐收,胫部收,足外撇。此瓶无款识,一般认定为乾隆年间制品。

38. 花瓶鉴赏

玉堂春瓶式样之一,为清雍正朝的新创,一直延续至清末宣统朝,成为官窑传统器型。该瓶撇口,长颈,圆腹,圈足,多饰青花缠枝莲纹,与“廉”谐音,为皇帝赏赐大臣专用,意在使臣“政清廉”。同治后,又增添粉彩、单色釉描金等品种,改名为“玉堂春瓶”。

39. 交泰瓶

清代流行的瓶式。器腹中段雕如意头形,纹饰有勾纹或倒“T”形或直“T”形。瓶身上下两部分,纹饰之间以勾连相连,可移不可离,寓意“天地合一”。此瓶由御窑厂督陶官唐英和负责制陶的老葛先生专门为清乾隆皇帝制作,实为一件赏玩佳器。

40. 转心花瓶

清乾隆时期流行的瓶类之一。器形有大、小之分。瓶身由内瓶、外瓶、底座组成,分别烧制而成。内瓶上部为外露瓶口,瓶身呈圆柱形,上绘纹饰,底部为内凹的碗状。外瓶一般中空,形似灯笼。内外瓶组装后,置于瓶托上。底座上的立轴嵌于轴碗内,握住瓶口转动,内瓶随之旋转。瓶上的纹饰形似走马灯,透过外瓶上的镂空可窥见。晚清民国时期,曾出现仿制清乾隆时期的产品。

41. 双花瓶

清代流行的一种瓶型,因两个瓶连成一体而得名。通常两个瓶腹贴合或口底相连。市面上出现的仿品中,有刻有“大明万历年制”楷书款的。

其实,中国瓷器历代瓶型千姿百态,每种瓶型也都有很多变型。一般来说,早期的瓷瓶造型比较怪异,这和当时的生活习惯有关。后期,特别是清代第三代,瓶型非常繁多,而且比较规整,这是因为近代科学引入了几何美学,所以比例比较匀称,但有时会让人觉得缺乏新意,有些刻板,没有了古人那种天马行空的创意。

最近的贴文

- 陶瓷炊具和铸铁炊具:您应该选择哪一个?

2026-01-19

- 2026年陶瓷釉面技术及优势

2026-01-19

- 零售商批发优质陶瓷产品的益处

2025-12-17

- 可以用风干黏土制作烟灰缸吗?

2025-12-17

- 陶瓷材料在节能建筑中的影响

2025-12-04

- 陶瓷炊具的七大健康益处

2025-12-04

- 如何清洁陶瓷花盆并延长其使用寿命?

2025-11-17

- 2025年15款最佳陶瓷节日礼物推荐:贴心、优雅、充满心意

2025-11-17